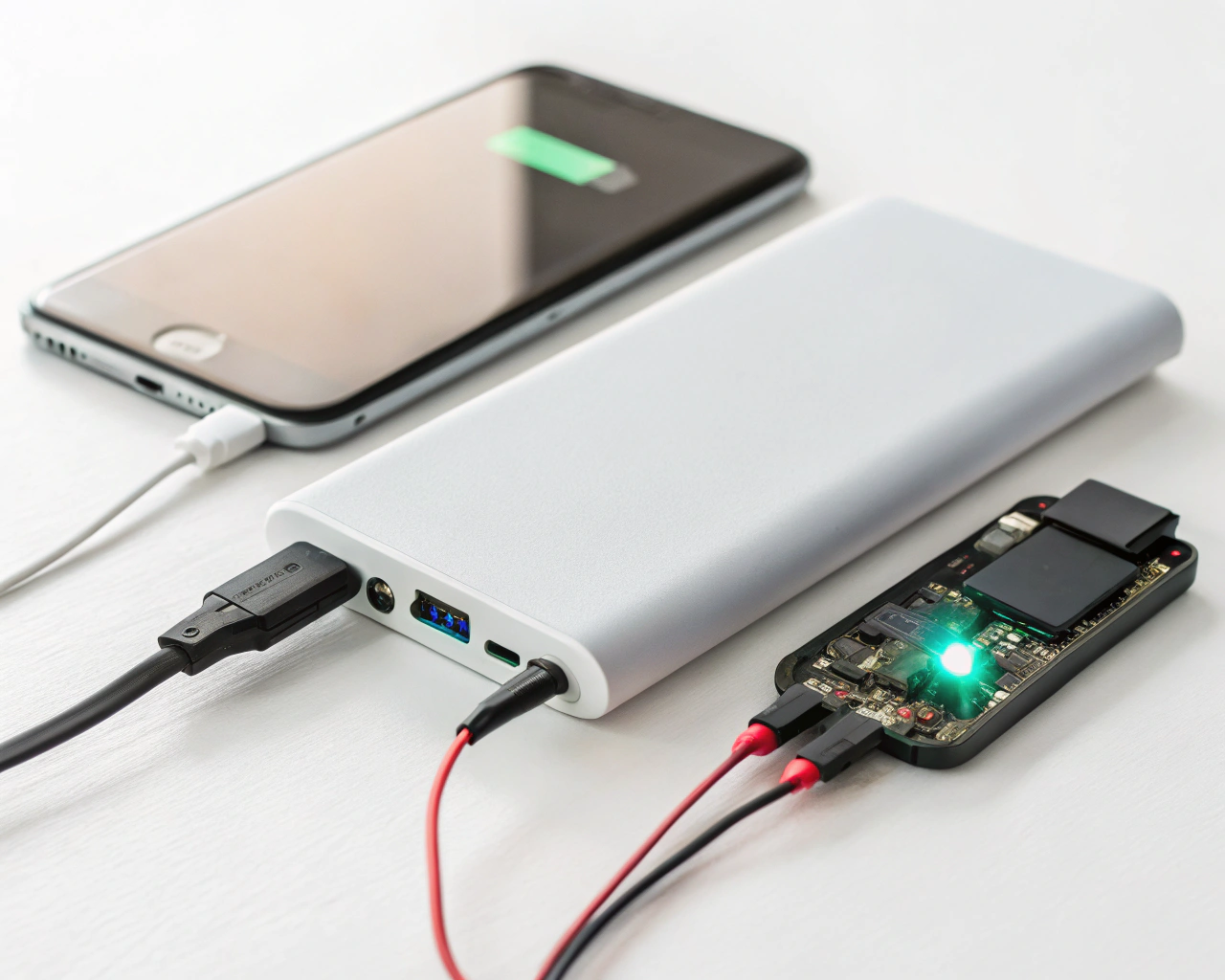

車のバッテリーが急にトラブルを起こした経験はありませんか?バッテリーの爆発や発火といったリスクは、日常のちょっとした管理不足から生じることも。リチウムイオンバッテリーやモバイルバッテリーは便利な一方で、正しい使い方やメンテナンスを怠ると、予期せぬ不具合が発生しかねません。本記事では、バッテリーの反応を防ぐための実践的な管理方法や安全対策を、専門的な視点からわかりやすく解説します。これを読むことで、愛車や日々使うモバイル機器を安全に守り、トラブル予防に役立つ知識と安心を手に入れることができます。

バッテリー反応を抑える管理のコツ

バッテリーの爆発や発火防止策一覧

| 主な原因 | 防止策 | 推奨実施方法 |

|---|---|---|

| 過充電・過放電 | 純正充電器の使用、充電状態の適切な管理 | 純正品利用・メーカー指定環境での充電 |

| 高温・直射日光 | 高温環境での放置回避 | 車内や炎天下に置かず、涼しい場所で管理 |

| 物理的損傷 | 衝撃・変形への注意、異常発見時の速やかな対応 | 目視点検し、傷や膨らみを確認したら使用中止 |

| 非純正品利用 | 信頼できる製品の選択 | 純正品や信頼ブランドを積極的に選ぶ |

バッテリーの爆発や発火は、誤った使用や管理ミスが主な原因です。対策としては、まず過充電や過放電を避けることが重要です。特にリチウムイオンバッテリーは過充電に弱いため、純正の充電器や指定された環境での充電を徹底しましょう。次に、高温や直射日光を避けることもポイントです。高温下では内部反応が活発化し、発火リスクが高まるため、車内や炎天下に放置しないよう注意が必要です。

また、物理的な衝撃や変形も危険です。バッテリー本体に傷や膨らみが見られた場合は速やかに使用を中止し、専門業者に相談しましょう。多くのユーザーから「純正品を使うことで安心できる」との声があり、信頼できる製品選びも重要です。安全のため、定期的な点検やメーカーの指示を守ることが推奨されます。万が一異常を感じた場合は、早急に対応することでトラブルを未然に防ぐことができます。

適切な管理でバッテリー上がり予防

| 予防策 | 具体的な方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 定期的なエンジン始動 | 長期未使用時もエンジンをかける | 週1回程度通電推奨 |

| 電装品の消し忘れ防止 | ナビやライトを降車前にチェック | 日々の確認を習慣化 |

| マイナス端子の取外し | 長期不使用や寒冷地で実施 | 着脱時は必ず手順・安全対策を守る |

| 充電サイクル管理 | 満充電状態を避ける | 過充電・過放電にならない管理 |

バッテリー上がりを防ぐには、日々の正しい管理が不可欠です。主な対策としては、車を長期間使わない場合でもエンジンを定期的にかけること、電装品(カーナビやライトなど)の消し忘れを防ぐことが挙げられます。特に寒冷地や長期間乗らない場合は、マイナス端子を外す方法も効果的です。ただし、端子を外す際は安全に十分注意し、手順を守りましょう。

また、バッテリーの充電状態を100%にし続けるのは推奨されません。常に満充電状態にすると劣化が早まるケースがあるため、適度な充電サイクルを意識しましょう。ユーザーからは「定期的なエンジン始動でトラブルが減った」との評価も多く聞かれます。バッテリー上がり予防には、習慣的な点検と正しい知識が不可欠です。

日常点検がバッテリー反応防ぐ秘訣

| 点検項目 | チェック内容 | 重要ポイント |

|---|---|---|

| バッテリー液 | 液量・透明度の確認、液面低下時の補充 | 液面が低い場合はすぐ補充 |

| 端子部 | 腐食・緑青・サビの有無 | 異常時は清掃や修復を早めに |

| バッテリー本体 | 異常な膨らみ、異臭の有無 | 異常発見時は使用中止 |

| 点検時の安全対策 | 手袋着用・感電防止 | 作業時に十分注意する |

日常点検はバッテリーの反応やトラブルを防ぐ上で最も効果的な方法です。まず、バッテリー液の量や端子の状態を定期的に確認しましょう。液面が低下していたり、端子に腐食や緑青が発生している場合は、すぐに清掃や補充が必要です。点検時は手袋を着用し、感電や漏電に注意してください。

点検の主なポイントは以下の通りです。

・バッテリー液の量と透明度をチェック

・端子部の汚れやサビの有無を確認

・異常な臭いや膨らみの有無を観察

これらを習慣化することで、不具合の早期発見につながります。失敗例として、点検を怠った結果、突然のバッテリー上がりや機器の不具合が発生するケースも報告されています。毎日のちょっとした心がけが、大きなトラブル予防につながります。

対策グッズを活用した安全な管理法

| グッズ名 | 主な機能 | おすすめ場面 |

|---|---|---|

| マイナス端子カットスイッチ | バッテリー回路の遮断・上がり防止 | 長期未使用時や出張時 |

| バッテリー充電器 | 充電残量の維持・回復 | 短距離移動中心ユーザー |

| 電圧監視装置 | バッテリー電圧の常時監視 | 電圧低下の予兆把握に最適 |

バッテリー管理には専用の対策グッズを活用することで、さらなる安全性を確保できます。例えば、バッテリー上がり防止用のマイナス端子カットスイッチや、バッテリー充電器、電圧監視装置などが挙げられます。これらのグッズは、車を長期間使用しない場合や、頻繁に短距離移動をする方に特におすすめです。

対策グッズを使用する際の注意点は、取扱説明書を必ず確認し、正しい手順で設置・使用することです。誤った使い方をすると、逆にバッテリーや車両の電装系に負担をかけることがあるため、慎重な取り扱いが求められます。多くのユーザーから「電圧監視装置の導入で安心感が増した」との声もあり、日常の安心管理に役立っています。対策グッズの活用は、予防と安全の両立を目指す上で非常に有効な手段です。

長期間乗らない車のバッテリー保護法

乗らない時のバッテリー保護方法比較

| 保護方法 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| マイナス端子を外す | 電気の流れを遮断し放電を防ぐ | カーナビや時計のリセット |

| 定期的なエンジン始動 | バッテリー充電を維持できる | 騒音・排気ガスに配慮が必要 |

| 保護グッズの活用 | 手軽に設置できる専用器具 | 安全性・互換性を確認 |

「しばらく車を使わないけれど、バッテリーが上がらないか心配…」と感じたことはありませんか?バッテリーの爆発や発火などのリスクを防ぐためには、正しい保護方法の選択が重要です。代表的な方法には、マイナス端子を外す、定期的にエンジンをかける、専用のバッテリー保護グッズを使う、などがあります。これらの方法にはそれぞれ特徴と注意点があるため、比較して選ぶことが大切です。

主なバッテリー保護方法のポイントは以下の通りです。

・マイナス端子を外す:電気の流れを遮断し放電を防ぐが、カーナビや時計のリセットに注意が必要

・定期的なエンジン始動:バッテリー充電を維持できるが、近隣への騒音や排気ガスに配慮を

・保護グッズの活用:手軽だが、製品によっては安全性や互換性をしっかり確認することが重要

いずれの方法も、まず取扱説明書やメーカーの指示を確認し、無理な作業や誤った手順を避けることがトラブル防止のカギとなります。

バッテリー上がり防止グッズの選び方

| 選定ポイント | 具体的内容 | 重要性 | 確認方法 |

|---|---|---|---|

| 互換性 | 車種やバッテリーの型式との適合 | 誤用による事故防止に不可欠 | バッテリー型式や車両マニュアルで確認 |

| 安全認証 | PSEマーク等の有無 | 発火・爆発のリスク回避に必須 | 製品パッケージ・ウェブ記載 |

| 操作性 | 誤操作しにくく簡単な設計 | 初心者にも扱いやすい | 取扱説明書や実機レビュー |

| レビュー評価 | 実際の利用者の口コミ | 信頼性や実力が把握できる | ECサイト・口コミサイト |

「バッテリー上がり対策グッズが多すぎて、どれを選べばいいか迷う…」という声をよく聞きます。バッテリーの爆発や発火を防ぐためにも、グッズ選びは慎重に行う必要があります。主な選定ポイントは、互換性・安全認証・操作性・レビュー評価の4つです。

特にリチウムイオンバッテリーを使用する場合、過充電や過放電を防ぐ機能が備わっているかを必ずチェックしましょう。

グッズ選びの具体的なステップは以下の通りです。

1. 車種やバッテリーの型式に合うか確認

2. PSEマークなど安全認証の有無を確認

3. 実際の使用者の口コミや評価を参考にする

4. 使い方が簡単で誤操作しにくい設計か確認

特に安価なグッズは安全面に不安が残る場合があるので注意が必要です。正しい選び方を実践することで、トラブル予防と長期的な安心につながります。

長期保管時の発火リスク軽減テクニック

| リスク要因 | 対策方法 | 根拠・理由 |

|---|---|---|

| 高温・直射日光 | 風通し良い涼しい場所で保管 | 温度上昇による発火防止 |

| バッテリー残量の管理 | 約50%残量で保管 | 満充電・過放電による劣化防止 |

| 端子や外部損傷 | 異物・水分を避ける | 短絡や劣化リスクの回避 |

長期間車やモバイルバッテリーを使わない場合、「保管中の発火や異常発熱は大丈夫?」と不安になる方も多いはずです。バッテリーの爆発や発火は、主に高温・過充電・湿気・損傷によって引き起こされるため、以下のテクニックでリスクを軽減しましょう。

リスク軽減のためのポイントは以下の通りです。

・直射日光や高温多湿を避け、風通しの良い場所で保管する

・バッテリー残量は約50%で保管し、満充電や過放電を避ける

・端子部分に異物や水分が付着しないよう注意する

・定期的に状態を確認し、膨張や変形がないかチェックする

いずれも、メーカーの推奨する保管方法を守ることが最も重要です。誤った保管方法は、思わぬ事故につながるため十分な注意が必要です。

アイドリングでバッテリー寿命を守る

| 管理ポイント | 推奨方法 | 目的 |

|---|---|---|

| 始動頻度・時間 | 1〜2週間に一度、10分程度 | 自然放電の抑制・維持充電 |

| 電装品の利用 | エアコンや電装品は極力オフ | 充電効率を高めるため |

| 実施場所・安全 | 周囲の安全を確認した場所 | 事故やトラブル防止 |

「アイドリングでバッテリー寿命を延ばせる?」と疑問に思う方も多いでしょう。実際、定期的なアイドリングはバッテリーの自然放電を防ぎ、寿命維持に役立ちます。ただし、アイドリングの時間や頻度には注意が必要です。無駄な長時間アイドリングはエンジンや環境への負荷となるため、バランスが大切です。

アイドリングによるバッテリー管理のポイントは以下の通りです。

・1〜2週間に一度、10分程度エンジンをかけるのが一般的

・エアコンや電装品は極力オフにして充電効率を高める

・アイドリング中は車の周囲に注意し、安全な場所で行う

過度なアイドリングや誤った使い方は、バッテリーだけでなく車全体の負担となる場合があります。正しい知識と適切な方法を心掛けることで、バッテリーの爆発や発火リスクを低減できます。

エンジン始動で防ぐバッテリー上がり

バッテリー上がらない始動習慣のポイント

| 習慣項目 | 実践方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 定期的なエンジン始動 | 最低週1回はエンジンを始動 | 放置は電圧低下リスクあり |

| 電装品のOFF | 始動時はヘッドライトやエアコンをOFF | ONにしたままだとトラブル例多発 |

| 長期不使用時の対策 | バッテリーのマイナス端子を外す | 金属工具利用時のショート防止に注意 |

バッテリー上がりを未然に防ぐためには、日常的な始動習慣の見直しが重要です。特に、短距離走行や長期間の放置は、バッテリーの電圧低下を招きやすいため注意が必要です。多くの方が「たまにしか乗らないから大丈夫」と思いがちですが、これが原因でバッテリーの爆発や発火のリスクを高めるケースも報告されています。

代表的な始動習慣のポイントは以下の通りです。

・最低週1回はエンジンを始動させる

・エンジン始動時はヘッドライトやエアコンなどの電装品をOFFにしておく

・長期間使用しない場合はバッテリーのマイナス端子を外す

これらの習慣を守ることで、バッテリーの急激な劣化やトラブルを未然に防げます。ただし、端子を外す際はショート防止のため金属工具の取り扱いに十分注意が必要です。失敗例として、ヘッドライトを点けたままエンジンを切ると、次回始動時にバッテリー上がりが発生することがあります。

エンジンかける頻度と発火防止の関係

| 予防策 | 推奨頻度・方法 | 効果・リスク低減 |

|---|---|---|

| 定期的な始動 | 2週間に1回以上はエンジン始動 | 自然放電防止・発火リスク低減 |

| 充電状態維持 | 始動後しばらく走行する | 化学反応の抑制・バッテリー寿命延長 |

| 異常チェック | 始動ごとに異音・異臭確認 | 異常早期発見・トラブル予防 |

エンジンをかける頻度とバッテリーの発火防止には密接な関係があります。バッテリーは自然放電するため、エンジンを定期的に始動しないと内部で化学反応が進み、異常発熱や発火のリスクが高まります。特に、リチウムイオンバッテリーを搭載したモバイルバッテリーや車両では、この傾向が顕著です。

発火防止のための実践ポイントは次の通りです。

・2週間に1回以上はエンジンを始動する

・始動後はしばらく走行し、充電状態を良好に保つ

・始動のたびに異音や異臭がないかチェックする

これらを意識することで、バッテリー内部の異常反応を抑制し、発火リスクを軽減できます。なお、長期間放置するとバッテリーが深放電し、再充電時に発熱や膨張を引き起こすことがあるため要注意です。

アイドリング何分が爆発予防に有効か

| アイドリングのコツ | 目安時間/方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 適切なアイドリング時間 | 5〜10分程度が効果的 | 短すぎる・長すぎるどちらもNG |

| 電装品の使用 | エアコン・オーディオはOFF | ONのままは充電効率低下 |

| 安全確認 | アイドリング中の発熱・異音に注意 | 異常時は即停止・点検 |

「アイドリングは何分程度がよいのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。バッテリーの爆発予防には、適切なアイドリング時間の確保が重要です。一般的には、短時間のアイドリングでは十分な充電ができず、逆に長時間アイドリングするとバッテリーやエンジンへの負担が増すため、バランスが必要です。

主なポイントは以下の通りです。

・目安として5〜10分程度のアイドリングが効果的

・エアコンやオーディオなどの電装品はOFFにして充電効率を高める

・アイドリング中は異常な発熱や異音に注意

この習慣により、バッテリー内部の過度な反応を防ぎ、爆発や発火のリスクを抑えることができます。過去の失敗例として、長すぎるアイドリングでエンジンに負担がかかり、逆にトラブルを招くケースもあるため、適度な時間を守ることが大切です。

バッテリーの爆発や発火を防ぐ運転術

| 運転術 | 実践例 | リスクと対策 |

|---|---|---|

| 急操作回避 | 急なアクセル・ブレーキを避ける | バッテリー・車へ負担抑制 |

| 始動時の負荷軽減 | エンジン始動直後は静かに走行 | 内部異常反応の予防 |

| 電子機器の管理 | 停車中は不要な電装品OFF | 無駄な消費電力抑制 |

| 定期的な点検 | 端子の緩みや腐食の確認 | 接触不良や過熱の未然防止 |

バッテリーの爆発や発火を防ぐには、日々の運転術も大きな役割を果たします。正しい運転方法を実践することで、バッテリーの負担を減らし、長寿命化とトラブル予防につながります。多くのユーザーからは「丁寧な運転を心がけることで安心して使用できる」との声も寄せられています。

代表的な運転術は下記の通りです。

・急なアクセルやブレーキを避ける

・エンジン始動直後はすぐに負荷をかけない

・停車中は不要な電装品の電源を切る

・定期的な点検で端子の緩みや腐食を確認

これらを守ることで、バッテリー内部の異常反応を抑制し、爆発や発火を未然に防げます。トラブル例として、端子の緩みを放置した結果、接触不良から過熱につながるケースがあります。安全と安心のため、日々の運転と点検を欠かさないことが重要です。

バッテリーの爆発や発火を防ぐ基本知識

バッテリー爆発・発火の主な原因一覧

| 主な原因 | リスクの特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 内部短絡(ショート) | 内部構造の損傷や不具合により発生 | 経年劣化や強い衝撃 |

| 過充電 | 安全回路の故障や長時間の充電で発生 | 満充電状態での放置、純正品以外の充電器 |

| 外部からの衝撃 | ケース破損や内部部品障害へ | 落下・ぶつけるなどの物理的事故 |

| 不適切な保管環境 | 温度・湿度の影響を受けやすい | 高温多湿、直射日光下での放置 |

バッテリーの爆発や発火は、主に内部短絡(ショート)、過充電、外部からの強い衝撃、不適切な保管環境が原因で発生します。特にリチウムイオンバッテリーやモバイルバッテリーは、温度変化や湿度の影響を受けやすく、正しい取り扱いが必要です。多くのユーザーが「突然熱を持った」「膨張した」といったトラブルを経験しており、使用状況の把握が重要といえるでしょう。

以下の特徴に注意が必要です。

・過充電や過放電により、内部化学反応が異常に進行する

・物理的な損傷や落下による内部破損

・高温多湿や直射日光下での放置

・純正品でない充電器やケーブルの使用

実際に、車やモバイル機器のバッテリーでこれらの状況が重なると、爆発や発火のリスクが高まります。こうしたリスクを避けるためには、日常的な管理や点検が欠かせません。

充電管理でリスクを減らす方法

| 管理方法 | 推奨理由 | 具体的対策 |

|---|---|---|

| 充電残量の管理 | バッテリー寿命の延長 | 20~80%を維持 |

| 充電中の監視 | 異常発熱や発火の早期発見 | 目の届く場所で充電 |

| 純正品の使用 | 安全性の確保 | 純正充電器・ケーブルの利用 |

| 長期保管時の残量管理 | 過放電・過充電防止 | 適正残量(40~60%程度)で保管 |

バッテリーの爆発や発火を防ぐには、充電管理が非常に重要です。多くの人が「バッテリーの充電は100%にしない方がいいの?」と疑問を持ちますが、一般的にリチウムイオンバッテリーは満充電や過放電を繰り返すと劣化しやすくなります。充電残量を20~80%に保つのが推奨されるケースが多いです。

具体的な管理方法は以下の通りです。

・充電中は必ず目の届く場所で管理する

・急速充電や非純正品の使用は避ける

・長時間使わない場合は適切な残量で保管する

・定期的に充電サイクルを見直す

これらを守ることで、バッテリーの寿命を延ばすだけでなく、思わぬトラブルの予防につながります。特に充電中の異常発熱や異音には注意し、異常を感じたらすぐに使用を中止しましょう。

知らないと危険なバッテリーの扱い方

| 注意点 | リスク内容 | 対応策 |

|---|---|---|

| ジャンプスタート手順 | 誤るとショートや火花発生 | マイナス端子を最後に外す |

| 点検・交換時の装備 | 感電や損傷の危険性 | 絶縁手袋・工具を使用 |

| 作業環境 | 水分によるショートや腐食 | 乾燥した安全な場所で作業 |

| 物理的衝撃防止 | バッテリー破損・発火リスク | 落下や衝撃を与えない |

バッテリーは誤った扱いをすると、重大なトラブルを招く恐れがあります。例えば「バッテリー上がり防止のためにエンジンをかけっぱなしにする」「ジャンプスタート時に手順を誤る」など、一般的な対策が逆効果となることも。正しい知識を持たずに操作すると、バッテリーの劣化や発火のリスクが高まります。

取り扱い時の注意点は以下の通りです。

・ジャンプスタート時はマイナス端子の取り扱いに注意する

・バッテリー交換や点検時は絶縁手袋を使用する

・水や湿気の多い場所での作業を避ける

・バッテリーを落としたり強い衝撃を与えない

これらを守ることで、思わぬ事故やトラブルを回避できます。万が一、バッテリーに異常を感じた場合は、速やかに専門業者に相談しましょう。

発火防止のためのメンテナンステク

| メンテナンステク | 目的 | 頻度 |

|---|---|---|

| 端子の清掃 | サビ・腐食防止 | 1~2か月ごとに実施 |

| 残量・電圧チェック | 劣化や異常の早期発見 | 月1回程度 |

| 端子の取り外し | 長期間未使用時の安全確保 | 長期保管前に実施 |

| 目視点検 | 膨張・変形の確認 | 日常的に実施 |

バッテリーの発火を防ぐには、定期的なメンテナンスが欠かせません。車やモバイル機器のバッテリーは、日常的に点検することで異常の早期発見につながります。ユーザーからは「日々の簡単な点検で安心感が増した」といった声も多く、メンテナンスの重要性が高まっています。

主なメンテナンステクは以下の通りです。

・端子部分の清掃を行い、サビや腐食を防ぐ

・定期的にバッテリー残量や電圧をチェックする

・長期間使用しない場合は端子を外しておく

・異常な膨張や変形がないか目視で確認する

これらの実践により、バッテリーの安全を確保し、トラブル予防につながります。特に家族構成や使用頻度によってメンテナンスの頻度を調整することが大切です。

マイナス端子や外す方法で安全管理徹底

マイナス端子外し手順と注意点まとめ

バッテリーのトラブルを未然に防ぎたい方は、マイナス端子の正しい取り外し方法を知ることが重要です。まず、エンジンを必ず停止してから作業を始めましょう。次に、工具を使ってマイナス端子(黒いケーブル)を外し、その後プラス端子(赤いケーブル)を外します。順序を間違えるとショート(短絡)や火花発生のリスクが高まるため、特に注意が必要です。

以下の手順で作業を進めると安全です。

・エンジン停止後、必ずマイナス端子から外す

・端子に金属工具が同時に触れないように注意する

・外した端子は車体金属部に接触させない

失敗例として、プラス端子から先に外してショートしたケースも多く報告されています。手順を守ることで、バッテリーの爆発や発火リスクを大幅に抑えることができます。

端子の管理がバッテリーの爆発や発火抑止に

バッテリーの爆発や発火リスクは、端子の管理状態に大きく左右されます。端子の緩みや腐食が進行すると、異常な電流が流れやすくなり、発熱や発火の原因となるため、日頃からの点検が欠かせません。特にリチウムイオンバッテリーやモバイルバッテリーでは、端子部の劣化がトラブルの引き金になる場合が多いです。

端子管理の主なポイントは以下の通りです。

・端子部を定期的に清掃し、腐食や汚れを除去する

・緩みや損傷を発見した場合はすぐに修理・交換する

・端子部分に異常な熱を感じたら使用を中止する

これらの管理を徹底することで、バッテリーの爆発や発火のリスクを最小限に抑えられます。端子の状態を見逃さないことが、トラブル予防の第一歩となります。

安全な外し方でトラブル防止を実現

バッテリーの取り外し作業は正しい手順と安全対策が不可欠です。特にジャンプスタートや交換時は、端子の順序や工具の扱いを誤るとショートやトラブルにつながるため、慎重に行いましょう。安全確保のためには、作業前に絶縁手袋の着用や周囲の金属物の除去も有効です。

安全な外し方のポイントは次の通りです。

・必ずマイナス端子から外し、次にプラス端子を外す

・端子を外す際は絶縁工具を使用する

・外した端子が他の金属部に触れないよう配慮する

・作業中は周囲に可燃物を置かない

このような安全対策を徹底することで、バッテリーの爆発や発火、機器の損傷などのリスクを大幅に減らすことができます。多くのユーザーも「正しい手順で安心して作業できた」と高く評価しています。

バッテリー上がり防止と端子ケアのコツ

| ケア項目 | 具体的な方法 | 効果/注意点 |

|---|---|---|

| 端子の清掃 | 専用クリーナーやブラシで定期的に清掃 | 腐食・汚れ防止、接触不良予防 |

| 端子の緩み確認 | 月1回程度、端子の固定・締め付け状態を点検 | 異常な電流流入・発火事故を防止 |

| 過充電防止 | バッテリー残量を100%に保ち続けない | 寿命延長・膨張や故障リスク減少 |

| ジャンプスタート手順 | 正しいプラス・マイナス端子接続を守る | ショートや逆接続による故障回避 |

バッテリー上がりやトラブルを防ぐには、日常的な端子ケアと使い方の見直しが不可欠です。例えば、長期間車を使わない場合は定期的にエンジンをかけたり、バッテリー上がり防止グッズを活用したりすることで、電力消耗を抑えることができます。

端子ケアの実践例としては、

・端子部の定期的な清掃と緩み確認

・バッテリーの充電を100%にし続けない(過充電防止)

・アイドリングでバッテリーを適度に充電する

・ジャンプスタート時には絶対に端子を逆につながない

などが挙げられます。これらを実行することで、バッテリーの寿命延長やトラブル予防につながります。多くの利用者も「端子ケアを意識するようになってからトラブルが減った」と実感していますので、ぜひ日常の習慣に取り入れてください。