災害時、スマートフォンや電子機器の充電ができなくなる不安を感じたことはありませんか?近年、災害対策としてモバイルバッテリーが注目を集めていますが、正しい選び方や保管方法を誤ると逆にリスクを招く可能性もあります。本記事では、災害時に役立つモバイルバッテリーの特徴や、安全対策に配慮した選び方、さらに普段使わない時の適切な保管方法まで、専門的な観点から詳しく解説します。これを読むことで、安心して災害への備えを整えられ、万が一の時も大切な連絡手段や情報源をしっかり守ることができるでしょう。

災害時こそモバイルバッテリーが役立つ理由

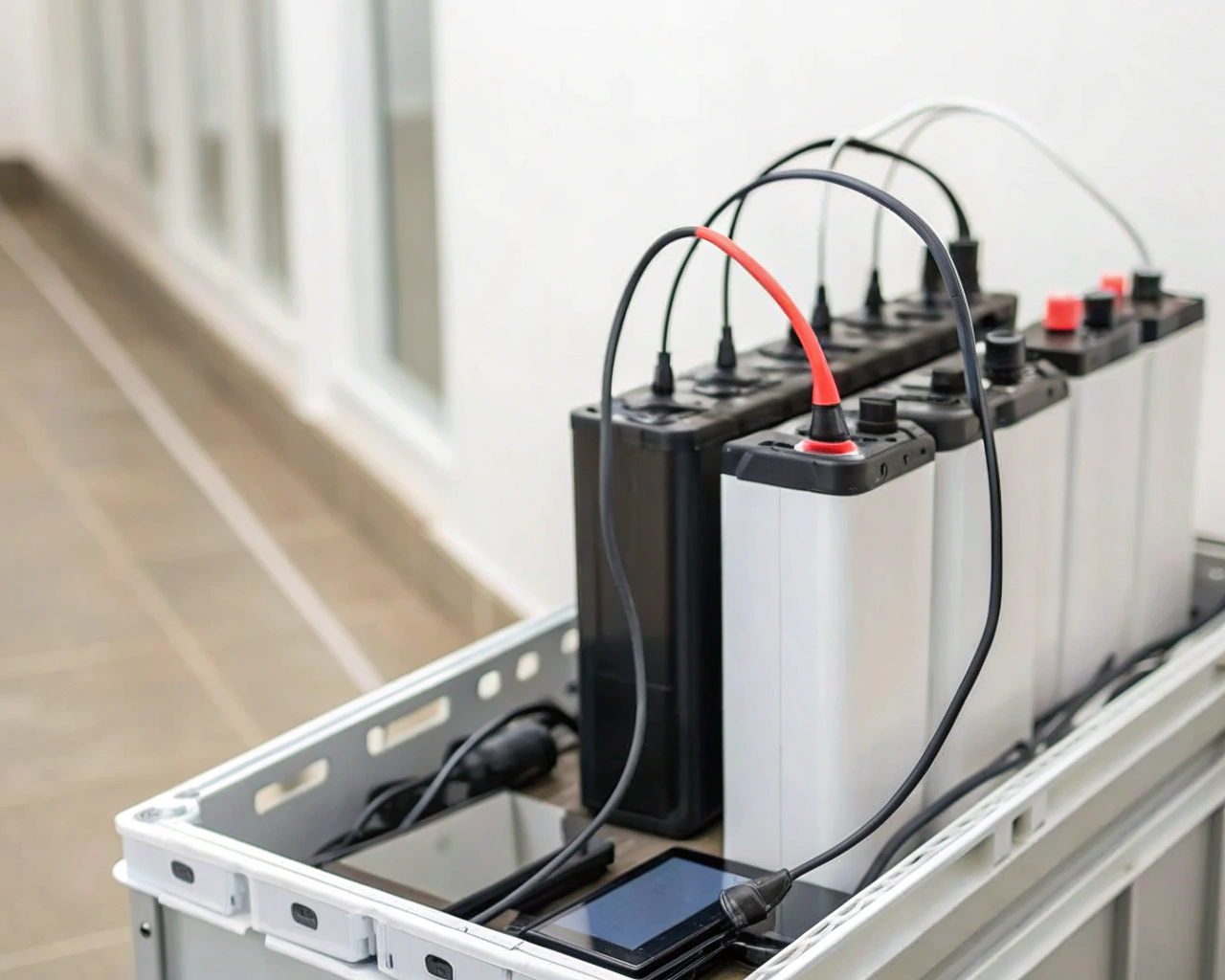

災害時のモバイルバッテリー活用例一覧

| 活用シーン | 主な利用機器 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| 家庭 | スマートフォン、タブレット、LEDライト | 複数同時充電できる大容量モデルが便利 |

| 外出先 | ポータブルWi-Fiルーター、小型扇風機 | 軽量・持ち運びやすいコンパクト型が活躍 |

| 避難所 | ラジオ、スマートフォン | 手回しやソーラー充電対応のバッテリーが有効 |

| 停電時 | LEDライト、緊急時端末 | 懐中電灯代わりや緊急用として安全・信頼性が重要 |

災害時、モバイルバッテリーは通信手段の維持や情報収集に不可欠なアイテムです。多くの方が「停電時や断水時、スマートフォンの充電が途絶えることに不安を感じた」と報告しています。主な活用例としては、スマートフォンやタブレットの充電、LEDライトや小型扇風機の電源確保、さらにはラジオやポータブルWi-Fiルーターの稼働などが挙げられます。

使用シーンの具体例として、家族が複数人いる場合は複数台の端末を同時に充電できる大容量タイプが役立ちます。一方、一人暮らしや持ち運び重視の場合は軽量コンパクトなモデルが適しています。停電時に懐中電灯代わりにLEDライトを活用したり、外出先では手回しやソーラー充電対応のバッテリーが非常に重宝される傾向があります。安全面では、過充電防止機能やPSEマーク付き製品を選ぶことで、火災や事故リスクを低減できます。

停電時モバイルバッテリーが必要な理由

停電時にモバイルバッテリーが必要な理由は、情報収集や安否確認など、生命線となる通信手段を維持するためです。停電発生時、スマートフォンの充電が切れると、緊急連絡や災害情報の入手が困難になり、状況把握や避難判断に支障をきたす恐れがあります。特に災害時は、SNSや災害情報アプリの活用が重要となるため、バッテリー切れは大きなリスクとなります。

また、災害時には避難所や公共スペースでの充電設備が混雑するケースが多く、個人で充電手段を確保することが求められます。モバイルバッテリーの備えがあれば、緊急時にも安心感が得られます。Caution is needed when長期間放置したバッテリーを使う場合は、事前に充電状態や劣化具合を確認し、必要に応じて新しいものに交換しましょう。失敗例として、古いバッテリーを使って発熱や膨張などのトラブルが発生した事例も報告されています。

防災対策におすすめのバッテリー活用術

| ポイント | 具体的な活用方法 | 利点・注意点 |

|---|---|---|

| 充電状態維持 | 日常的にバッテリーの残量や状態をチェック | いざという時即使用可能・劣化防止 |

| ソーラー充電対応 | ソーラーパネル搭載のバッテリーを備える | 停電時も太陽光で充電可能 |

| 複数端末対応 | 複数ポート搭載モデルを選ぶ | 家族全員が同時に充電できる |

| 発電機能付 | 手回し発電対応のバッテリーを用意 | 電源がなくても手動で充電できる |

防災対策としてモバイルバッテリーを活用するには、以下のポイントに注目しましょう。まず、日常的に充電状態を維持し、定期的にバッテリーの残量や状態をチェックすることが大切です。主な活用術は次の通りです。

・ソーラー充電対応バッテリーを備える(停電時でも太陽光で充電可能)

・複数ポート搭載のモデルを選び、家族全員の端末を同時充電

・手回し発電機能付きバッテリーを予備として用意

・PSEマーク付きの安全性が確認された製品を選択

・定期的に端末とモバイルバッテリーの動作確認を実施

モバイルバッテリーの火災を防ぐには、直射日光や高温多湿な場所での保管を避けることが重要です。多くのユーザーから「普段から充電状態を気に掛けていることで、いざという時も安心できた」との声が寄せられています。

非常時に本当に役立つ充電方法とは

| 充電方法 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| モバイルバッテリー本体に事前充電 | 普段からフル充電しておく | 停電時すぐ利用可能 |

| ソーラーパネル充電 | 太陽光を利用して充電可能 | 屋外や長期停電時も使える |

| 手回し発電 | 手動で発電し充電できる | 電源が全くない時にも対応 |

非常時に役立つ充電方法には、以下の特徴があります。まず、事前にモバイルバッテリー本体をフル充電しておくことが基本です。停電が長引く場合は、ソーラーパネルや手回し発電機能と組み合わせて充電する方法が有効です。多くの方が「停電時でもソーラーパネルで充電できた」といった実体験を報告しています。

具体的な手順は、1. モバイルバッテリーを満充電にする、2. 省電力モードを活用してスマートフォンの消費電力を抑える、3. ソーラーパネルや手回し発電機能でバッテリーを補充電する、という流れです。注意点として、充電中は発熱や異常を感じたらすぐに使用を中止し、安全な場所で冷却しましょう。災害時にモバイルバッテリーを爆発させないためには、純正ケーブルや付属品を使用し、過放電や過充電を避けることが肝心です。

火災を防ぐモバイルバッテリーの安全対策

火災防止に有効なバッテリー管理ポイント

モバイルバッテリーは災害時の必須アイテムですが、誤った管理が火災を招く恐れがあるため、日常的なバッテリー管理が重要です。特にリチウムイオンバッテリーは高温や湿気に弱く、適切な保管環境を維持することがポイントです。多くのユーザーが「普段使わないから」と放置しがちですが、バッテリーの劣化や膨張につながるケースも報告されています。安全に管理するためには以下の点に注意しましょう。

・直射日光や高温多湿を避け、風通しの良い場所で保管する

・長期間使用しない場合は50%程度の充電状態で保存する

・定期的に外観を確認し、膨張や異臭があれば使用を中止する

・落下や強い衝撃を与えないように注意する

これらを守ることで、火災リスクの低減が期待できます。特に災害時に備えたバッテリーは、平時からの管理が万全な備えにつながりますので、日々の点検を欠かさないようにしましょう。

モバイルバッテリーを爆発させないコツ

「モバイルバッテリーが爆発するのでは?」と不安を感じたことはありませんか。実際に、誤った使い方や管理によってバッテリーが破裂・発火する事例が報告されています。爆発事故を防ぐためには、まず正しい充電方法と製品選びが必要です。特に安価な非認証品や過度な出力の製品はリスクが高まる傾向にあるため、信頼できるメーカーの認証済みバッテリーを選ぶことが推奨されます。

・純正またはPSEマーク付きのバッテリーを選ぶ

・充電は純正ケーブルや指定のアダプターを使用する

・充電中はバッテリーの発熱に注意し、異常があればすぐに中止する

・水濡れや極端な温度環境での使用を避ける

これらのコツを実践することで、爆発リスクを大幅に低減できます。多くのユーザーからも「正しい方法で使えば安心」との声が寄せられており、日常的な注意が安全につながります。

安全な使い方で事故を未然に防ぐ方法

| 事故防止ポイント | 具体的な行動 | 効果 |

|---|---|---|

| 充電場所の管理 | 目の届く場所で充電、就寝中や外出中は避ける | 異常時に即時対応可能 |

| 定期点検 | ケーブルや端子の異常を定期的に確認 | 故障や発火の予防 |

| 異常時の対処 | 発熱・異臭がある場合、直ちに使用中止・専門業者に相談 | 重大事故の回避 |

| 保管場所の工夫 | 子どもや高齢者の手の届かない場所に保管 | 誤動作・事故の防止 |

災害時だけでなく日常生活でも、モバイルバッテリーの安全な使い方を意識することが事故防止につながります。まず、製品の取扱説明書をしっかりと読み、記載されている注意事項を守ることが前提です。多くの方が「説明書を読まずに使ってしまった」との失敗談を語っているため、基本を押さえることが大切です。次のステップで安全性を高めましょう。

1. 充電は必ず目の届く場所で行い、就寝中や外出中の充電は避ける

2. ケーブルや端子に異常がないか定期的に確認する

3. 使用中に異常発熱や異臭があれば、すぐに使用を中止し専門業者に相談する

4. 子どもや高齢者の手の届かない場所に保管する

これらの方法を徹底することで、事故やトラブルの未然防止に役立ちます。特に災害時は混乱しやすいため、普段から安全意識を高めておくことが重要です。

災害時のバッテリー火災リスクと対策

| リスク要因 | 対策例 | 効果・注意点 |

|---|---|---|

| 同時充電の増加 | 発熱・異常のこまめな確認 | 事故の早期発見・拡大防止 |

| バッテリーの劣化 | 事前に新しいものへ交換 | 予期せぬ発火の防止 |

| 災害用バッテリーの選定 | ソーラーや手回し式なども備える | 電源確保と火災リスク低減 |

| 避難所内の設置場所 | 可燃物の近くに置かない | 二次災害の防止 |

災害時には停電や避難生活が長引くことがあり、モバイルバッテリーの利用頻度も増加します。その一方で、過充電や劣化したバッテリーの使用が火災リスクを高める要因となります。特に多くの人が集まる避難所では、バッテリー事故が大きな被害につながるため、注意が必要です。災害時におけるリスクと対策は以下の通りです。

・複数人が同時に充電する場合は、発熱や異常をこまめに確認する

・劣化したバッテリーは使用せず、事前に新しいものに交換しておく

・ソーラー充電式や手回し式など、災害用に特化したバッテリーも備えておく

・避難先ではバッテリーを可燃物の近くに置かない

これらの対策を講じることで、災害時の火災リスクを大幅に抑えることができます。実際に「事前に準備して助かった」という声もあり、平時からの備えが安心に直結します。

普段使わない防災用バッテリーの保管術

防災用モバイルバッテリー保管場所比較表

| 保管場所 | 安全性 | 利便性 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 屋内(クローゼットや棚) | 高い(温度変化が少なく湿気回避が容易) | やや低い(すぐ持ち出せない場合あり) | 湿気やホコリ管理が必要 |

| 車内 | 低い(高温・直射日光に弱い) | 高い(移動時に便利) | 夏季の温度上昇による劣化・発火リスクあり |

| 玄関・防災リュック内 | 中(湿気•衝撃に注意) | 非常に高い(すぐ持ち出せる) | 保管時の環境変化・衝撃に注意 |

災害対策としてのモバイルバッテリーの保管場所選びは、いざという時の信頼性を左右します。多くの人が「どこに保管するのが安全か」と悩むポイントですが、主な保管場所の特徴は以下の通りです。

・屋内(クローゼットや棚):温度変化が少なく、直射日光や湿気を避けやすい

・車内:移動時の利便性は高いが、高温や直射日光に注意

・玄関や防災リュック内:すぐに持ち出せるが、湿度や衝撃への配慮が必要

注意点として、リチウムイオンバッテリー(リチウムイオンバッテリーとは高エネルギー密度の充電式電池)は高温・多湿・直射日光に弱いことが挙げられます。特に車内は夏場に温度が上がりやすく、劣化や発火のリスクが高まるため、保管時には十分な配慮が必要です。

長期未使用時のメンテナンスのコツ

モバイルバッテリーを長期間使わない場合、適切なメンテナンスを怠ると劣化や発火リスクが高まります。多くの方が「久しぶりに使おうとしたら動かない」という経験をしています。

メンテナンスの主なポイントは以下の通りです。

・3〜6ヶ月ごとに残量を確認し、50〜70%程度に充電しておく

・完全放電や満充電のまま放置しない(バッテリーの劣化原因)

・端子部分のほこりや汚れを定期的に拭き取る

また、保管時に異常な膨張や発熱がないかチェックすることも大切です。異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、メーカーの指示に従ってください。

モバイルバッテリー劣化を防ぐ保管方法

モバイルバッテリーの劣化を最小限に抑えるには、保管環境が非常に重要です。「なぜ劣化するのか?」と疑問に思う方も多いですが、主な原因は温度や湿度、充電状態の管理不足です。

劣化を防ぐための保管方法は以下の通りです。

・直射日光や高温多湿を避ける

・冷暗所で保管する

・バッテリー残量を50〜70%に保つ

・金属物と接触させない

特にリチウムイオンバッテリーは高温時に内部反応が進みやすく、劣化や事故の原因となるため注意が必要です。ユーザーからは「冷暗所保管で長持ちした」という声も多く、正しい保管が寿命延長につながります。

普段使わない時の注意点と管理術

普段モバイルバッテリーを使わない場合でも、管理を怠ると不意のトラブルにつながります。「いざという時に使えなかった」という失敗例も多く報告されています。

主な管理術は以下の通りです。

・定期的に動作確認を行う

・保管場所の温度や湿度をチェックする

・子どもの手の届かない場所に保管する

・異常を感じた場合は使用を控える

また、災害時にはすぐに持ち出せる場所に設置し、普段から管理状態を家族で共有しておくことも重要です。これにより、緊急時に安心して使用できる環境が整います。

ソーラーや手回し式バッテリーの特徴を解説

ソーラー・手回しバッテリー比較一覧

| 特徴 | ソーラー式バッテリー | 手回し式バッテリー |

|---|---|---|

| 充電方法 | 太陽光を利用して充電。天候や日照に依存。 | 手動でレバーを回して発電・充電可能。天候を問わない。 |

| 充電効率 | 晴天時は高効率、曇や夜間は効率低下。 | 手動で一定量発電できるが、発電量は限定的。 |

| 利用シーン | 屋外での日中や、災害時の晴天が多い地域向き。 | いつでもどこでも利用できる。緊急時やアウトドアに最適。 |

災害対策として注目されるソーラー式と手回し式のモバイルバッテリーは、それぞれ異なる特徴を持ちます。ソーラー式は日照があれば充電が可能ですが、天候に左右されやすい点に注意が必要です。一方、手回し式は手動で発電できるため、天候や時間帯を問わず使用できるメリットがあります。下記の特徴を比較して、自分の生活環境や想定する災害時の状況に合わせた選択が重要です。

・ソーラー式バッテリー:日中の晴天時に効果を発揮するが、曇天や夜間は充電効率が大きく低下する。

・手回し式バッテリー:発電量は限られるものの、力を加えればいつでも充電可能。

・両タイプとも、過充電や発熱を防ぐため、メーカーの推奨する使用方法を守る必要があります。

選択時は「自分がどのようなシーンで使うか」を明確に考え、災害時の備えとして複数の充電手段を持つことが推奨されます。

災害用バッテリーの選び方ポイント

| 選定ポイント | 推奨される基準 | 注意事項 |

|---|---|---|

| 容量 | スマートフォン2回以上充電できる大容量 | 過剰な容量は重量や保管リスク増加 |

| 安全性 | PSEマーク等の認証取得済み | 未認証製品は火災・爆発の危険性あり |

| 仕様 | 耐衝撃性・防水性など災害向き | 仕様を満たさないと災害時の故障リスク |

| 電池種類 | リチウムイオンバッテリー(自己放電が少ない) | 長期保管に不適な電池は避ける |

災害時に信頼できるモバイルバッテリーを選ぶには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。まずは「容量」と「安全性」を重視しましょう。一般的に、複数回フル充電できる大容量タイプが災害用に適していますが、過剰な容量は持ち運びや保管時のリスクとなるため注意が必要です。「PSEマーク」など安全認証済み製品を選ぶことも、火災や爆発事故を防ぐために欠かせません。

・容量は、一般的なスマートフォンを2回以上充電できるものが目安。

・安全認証(PSEマーク)の有無を必ず確認。

・耐衝撃性や防水性など、災害時の環境に適した仕様を選ぶ。

・長期保管時の自己放電が少ないリチウムイオンバッテリーが推奨される。

選定時は「普段使わない防災用」としての保管に適しているかも確認し、不安な点はメーカーや専門サイト『モバイルバッテリーの豆知識』で情報収集しましょう。

天候や状況別の充電方法の違い

| 状況 | 充電方法 | 注意ポイント |

|---|---|---|

| 晴天 | ソーラー式バッテリー | 発熱リスクがあるため定期的な状態確認が必要 |

| 雨天・夜間 | 手回し式・予備バッテリーの活用 | 効率的な充電は難しく、備えの重要性が高まる |

| 停電時 | 事前に充電したモバイルバッテリー | 常に残量を意識し、節電モードも併用 |

災害時は天候や周囲の状況によって充電方法が大きく制限されます。晴天時はソーラーパネルでの充電が有効ですが、雨天や夜間は発電効率が著しく下がるため、手回し発電や予備バッテリーの利用が現実的です。また、停電時には自宅のコンセントが使えないため、事前にフル充電したモバイルバッテリーを複数用意しておくことが肝心です。

・晴天:ソーラー式バッテリーで効率的に充電可能。ただし直射日光の下での長時間放置は発熱リスクがあるため、定期的に状態を確認する必要があります。

・雨天・夜間:手回し式のバッテリーや、事前に充電しておいたバッテリーを活用。

・停電時:モバイルバッテリーの残量を常に意識し、節電モードを活用して無駄な消費を防ぎましょう。

状況ごとのリスクを想定し、複数の充電手段を準備しておくことが、災害時の安心につながります。

モバイルバッテリー代替電源の実力とは

| 電源種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 乾電池式充電器 | 使い捨て電池で一時的に利用可 | 電池の備蓄や入手困難になる場合あり |

| 車載USB電源 | 車があれば手軽に利用可能 | バッテリー残量や燃料切れリスク |

| 小型発電機 | 長時間・高出力の供給が可能 | 使用場所・換気が必要、安全面で注意 |

災害時、モバイルバッテリー以外にもさまざまな代替電源が検討されていますが、実用性や安全性には注意が必要です。例えば乾電池式充電器や車載USB電源は一時的な電源確保には有効ですが、長期的な使用や大容量の機器充電には不向きな場合があります。失敗例として、乾電池のストック切れや車のガソリン不足で使えなくなるケースが報告されています。

・乾電池式充電器:使い捨て電池が入手困難になることもあるため、日頃からの備蓄が必要。

・車載USB電源:車のバッテリー残量や燃料切れに注意。

・小型発電機:安全な使用場所と換気が必須で、使用には十分な知識と準備が求められます。

ユーザーからは「モバイルバッテリーが最も手軽で安心」との声が多く、災害時にはモバイルバッテリーを中心に、代替電源を組み合わせて備えることが現実的です。

災害対策に最適なモバイルバッテリーの選び方

防災用モバイルバッテリー選定基準まとめ

| 安全認証 | バッテリータイプ | 充電回数・容量 | 便利機能 | 耐久性 |

|---|---|---|---|---|

| PSEマークや各種認証必須 | リチウムイオンバッテリーが信頼度高 | 停電時に複数回充電できる容量推奨 | LEDライトや複数ポートなど | 充放電回数で耐用年数を把握 |

災害対策としてモバイルバッテリーを選ぶ際、どの基準を重視すべきか迷っていませんか?まず、信頼性の高いリチウムイオンバッテリー採用製品を選ぶことが重要です。加えて、PSEマーク(電気用品安全法適合)などの安全認証があるかを確認しましょう。これにより火災や発熱リスクを最小限に抑えられます。次に、停電時でも複数回の充電が可能な容量を持つ製品を選ぶと安心です。以下のポイントが主な選定基準となります。

・PSEマークなどの安全認証

・リチウムイオンバッテリー採用

・複数ポート搭載で同時充電可能

・LEDライトなど非常時機能の有無

・充放電回数(耐久性)

これらを満たす製品を選ぶことで、災害時の通信手段確保に大きく役立ちます。ただし、容量が大きいほど重くなる傾向があるため、持ち運びやすさとのバランスも考慮しましょう。

おすすめ容量や機能の見極め方

| ユーザー数・用途 | 容量目安 | 特別機能 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 個人利用(1台) | 約5,000mAh以上 | シンプル充電機能 | 軽量で携帯性高いが回数は限定 |

| 家族・複数台利用 | 10,000~20,000mAh | 複数ポートや急速充電対応 | 大容量だと本体サイズ・重量増 |

| 長期停電・防災 | 20,000mAh以上やソーラー搭載 | LEDライト・SOSアラート機能 | 日常的にフル充電管理が必要 |

「どのくらいの容量が必要?」と悩む方も多いですが、一般的に災害時はスマートフォンを2~3回フル充電できるモバイルバッテリーが推奨されています。また、停電が長引く場合や家族で使用する場面では、さらに大容量の製品が安心です。容量選びの際は、以下の目安を参考にしてください。

・スマートフォン1台につき約5000mAh以上

・家族や複数台充電の場合は10000mAh~20000mAhクラス

・ソーラーパネル搭載モデルは長期停電時にも充電可能

・LEDライト、SOS機能付きモデルは夜間や避難時に便利

ただし、大容量モデルは充電時間も長くなるため、普段からフル充電状態を保つことが大切です。安全に使うためにも、説明書をよく読み、推奨環境で充電・保管しましょう。

持ち歩きやすさ重視の選び方ガイド

| 重さ | サイズ | 防滴・防塵性 | 携帯性 |

|---|---|---|---|

| 200g以下で軽量 | 手のひらサイズ | IP規格取得モデル | 厚みが薄くカバンでも邪魔にならない |

災害時には避難や移動が必要になるケースも多く、持ち歩きやすさは重要な選択ポイントです。軽量・コンパクトなモバイルバッテリーは、荷物の負担を減らし、すぐに取り出せる点が魅力です。選ぶ際は、次の特徴に注目しましょう。

・重さが約200g以下のモデル

・手のひらサイズで収納しやすい形状

・防滴・防塵仕様(IP規格)で屋外使用も安心

・カバンやポケットに入れても邪魔にならない厚み

実際に「持ち歩きやすさが決め手になった」というユーザーの声も多く聞かれます。注意点として、軽量モデルは容量が小さめな場合があるため、自分の利用シーンに合ったバランスを見極めることが大切です。

災害対策で重視すべきバッテリー性能

| 安全回路 | ショート防止 | 温度管理機能 | 出力性能 |

|---|---|---|---|

| 過充電/過放電防止 | 自動遮断機能 | 温度センサ付き自動停止 | 2A以上の安定出力 |

災害時に求められるモバイルバッテリーの性能は、単なる大容量だけではありません。安定した出力(アンペア数)、過充電・過放電防止機能、温度管理機能など、安全性に配慮した設計が不可欠です。主な重視ポイントは次の通りです。

・過充電・過放電防止回路

・ショート防止機能

・温度センサーによる自動停止機能

・安定した電流出力(2A以上推奨)

これらの性能が備わっていないと、誤った使い方で発熱や故障のリスクが高まります。特に長期間使わない場合は、半分程度充電した状態で涼しい場所に保管し、定期的に状態を確認することがトラブル防止につながります。正しい性能選びで、災害時も安心して利用しましょう。