バッテリーの材質や構造について疑問に感じたことはありませんか?身近なモバイルバッテリーでも「なぜ安全性が話題になるのか」と感じる場面が増えています。バッテリーの爆発や発火リスクは、実は中の材料や構造が大きく関係しているのです。本記事では、リチウムイオンバッテリーやリチウムポリマー電池の材質や構造の違いとともに、安全性の確保や性能向上のための最新技術にも触れていきます。仕組みを基礎から整理し、図やわかりやすい解説を交えながら、納得できる知識と選び方のヒントを得られる内容です。

バッテリーの材質と構造を基礎から解説

バッテリー材質と構造の比較表で理解を深める

| バッテリー種類 | 電解質の種類 | ケース形状 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| リチウムイオンバッテリー | 液体電解質 | 金属ケース | 高エネルギー密度・形状の自由度は限定的 |

| リチウムポリマー電池 | ゲル状・固体電解質 | パウチ(柔軟)型ケース | 薄型・軽量・形状の自由度が高い |

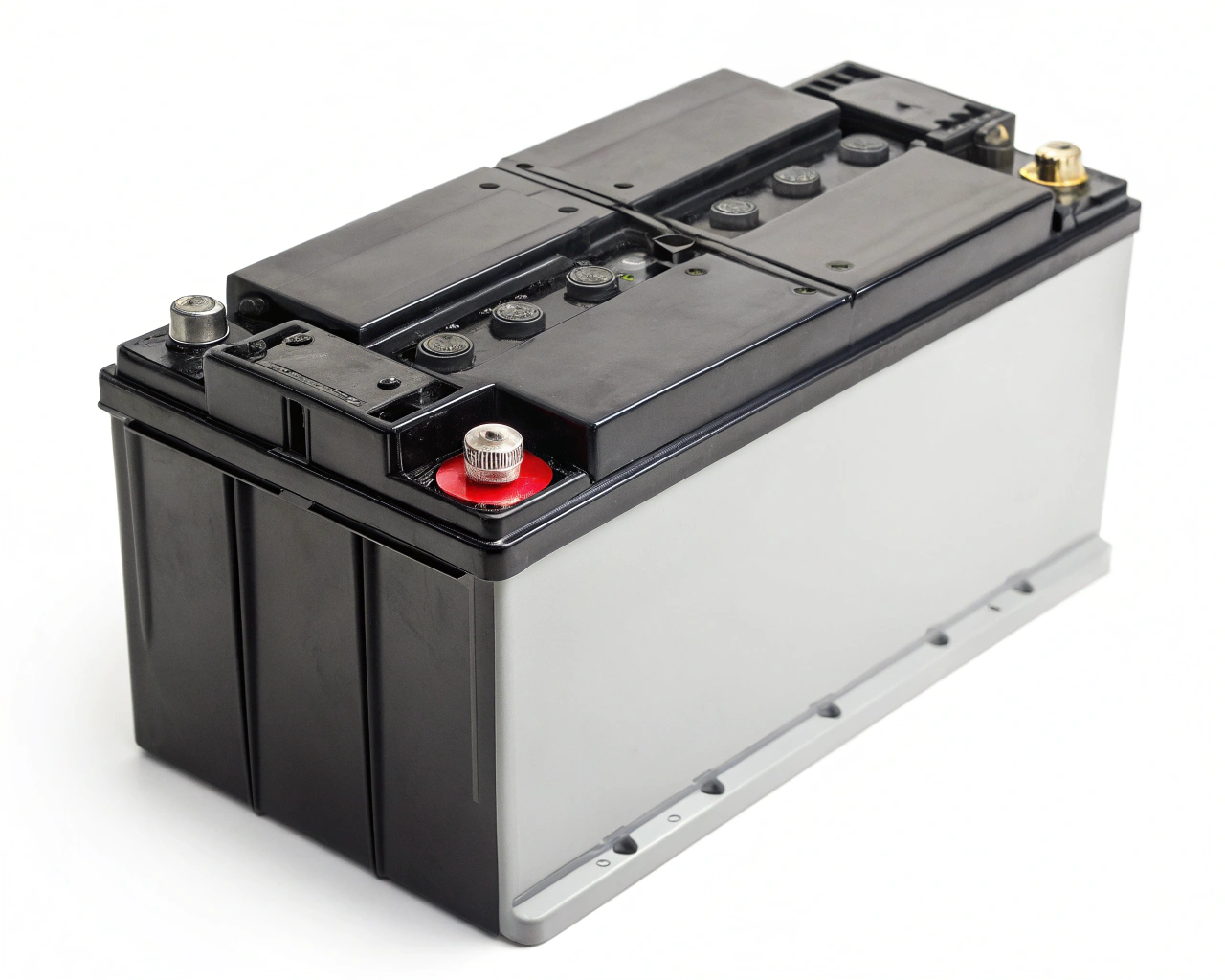

バッテリーの材質と構造は、種類によって大きく異なります。代表的なリチウムイオンバッテリーとリチウムポリマー電池について、以下の特徴が挙げられます。まず、リチウムイオンバッテリーは液体電解質を使用し、金属製ケースに封入されている点が特徴です。一方、リチウムポリマー電池はゲル状または固体電解質を採用し、柔軟なパウチ型ケースを使用します。

次の比較表をご覧ください。

・リチウムイオンバッテリー:液体電解質/金属ケース/高エネルギー密度/形状の自由度は限定的

・リチウムポリマー電池:ゲル状・固体電解質/パウチケース/薄型・軽量設計が可能/形状の自由度が高い

バッテリーの選択時には、用途や安全性、サイズの制約などを考慮する必要があります。特に、材質によって発熱や耐久性、安全性に差が生じるため、注意深く選ぶことが重要です。

バッテリーの爆発や発火リスクを左右する材料の特徴

| バッテリー種類 | 発火・爆発リスク | 要因 |

|---|---|---|

| リチウムイオンバッテリー | 比較的高い | 液体電解質の可燃性・熱暴走 |

| リチウムポリマー電池 | 比較的低い | ゲル状・固体電解質による液漏れ・発熱リスク低減 |

バッテリーの爆発や発火リスクは、内部に使用されている材料の性質が大きく関係しています。リチウムイオンバッテリーの場合、液体電解質は可燃性が高く、損傷や過充電が発生すると熱暴走を引き起こすリスクがあります。一方、リチウムポリマー電池は電解質がゲル状や固体であるため、液漏れや発熱リスクが低減される傾向にあります。

安全性を確保するための主なポイントは次の通りです。

・高品質なセパレーター(絶縁膜)の使用

・過充電・過放電防止回路の搭載

・衝撃や高温環境を避ける

特に、落下や圧力によるセルの損傷がトラブルの原因となるため、取り扱いには十分な注意が必要です。使用前に外観の異常や発熱がないか確認することで、リスク低減につながります。

材料から見るバッテリー構造の仕組みをわかりやすく解説

| 要素名 | 主な材料 | 役割 |

|---|---|---|

| 正極 | リチウム化合物 | リチウムイオンの貯蔵・放出 |

| 負極 | グラファイト | リチウムイオンの受入・放出 |

| 電解質 | 液体・ゲル・固体 | イオンの移動媒体 |

| セパレーター | 絶縁膜 | 正極と負極の短絡を防止 |

バッテリーの構造は、複数の重要な部材から成り立っています。主な要素として、正極(リチウム化合物)、負極(主にグラファイト)、電解質、セパレーター(絶縁膜)が挙げられます。これらの材料が適切に組み合わさることで、電気エネルギーの効率的な蓄積と放出が可能になります。

バッテリーの仕組みを簡単に説明すると、

1. 正極と負極の間に電解質が配置される

2. セパレーターが短絡を防止しつつイオンの移動を助ける

3. 充放電時にリチウムイオンが移動することで電流が生じる

このような構造により、モバイルバッテリーなどの小型機器でも高いエネルギー密度と安全性が両立されています。構造を把握することで、事故を未然に防ぐ意識も高まります。

バッテリーは何で出来ているのかを部品名称とともに整理

| 部品名称 | 主な材料 | 役割 |

|---|---|---|

| 正極材 | リチウムコバルト酸化物 など | プラス極 |

| 負極材 | グラファイト など | マイナス極 |

| 電解質 | 液体・ゲル・固体 | イオン伝導体 |

| セパレーター | 絶縁膜 | 極間の絶縁とイオン通過 |

| ケース | パウチ・金属缶 | 保護・密閉 |

バッテリーは、さまざまな部品で構成されています。代表的な部品名称と役割を以下に整理しました。

・正極材(リチウムコバルト酸化物など):電池のプラス側

・負極材(グラファイトなど):電池のマイナス側

・電解質(液体・ゲル・固体):イオンの移動を担う

・セパレーター(絶縁膜):正極と負極の接触を防ぐ

・ケース(パウチ・金属缶):全体を保護

これらの部品が高精度で組み立てられることで、バッテリーの安全性や性能が左右されます。特に、セパレーターの品質やケースの密閉性が重要なポイントです。異常時には発熱や形状変化が見られる場合があるため、日常的に外観や使用感に注意を払うことがトラブル回避につながります。

リチウムイオンとポリマー電池の違いを比較

リチウムイオンとポリマー電池の材質比較表

| 構成要素 | リチウムイオン電池 | リチウムポリマー電池 |

|---|---|---|

| 電解質 | 液体電解質(液状) | ゲル状または固体ポリマー電解質 |

| セパレーター | 高分子フィルム | 高分子フィルム |

| 外装材 | 金属缶 | アルミラミネートフィルム |

バッテリーの材質選びに迷ったことはありませんか?リチウムイオン電池とリチウムポリマー電池は、どちらもモバイルバッテリーに多く使われている代表的な電池です。両者の材質や構造には明確な違いがあり、それぞれの特徴を理解することが安全性や性能の向上に直結します。以下の比較表を参考に、選択時のポイントを整理しましょう。

【リチウムイオン電池とリチウムポリマー電池の主な材質比較】

・電解質

- リチウムイオン:液体電解質を使用(液体電解質とは、電池内部でイオンを移動させる液体成分)

- ポリマー:ゲル状または固体ポリマー電解質(固体または半固体で漏れにくい)

・セパレーター(電極間の絶縁材)

- 両者とも高分子フィルムを使用

・外装材

- リチウムイオン:金属缶が多い

- ポリマー:アルミラミネートフィルムが主流

このように、材質の違いが安全性や使い勝手に影響を与えます。選ぶ際は材質ごとの特性に注意が必要です。

どちらがバッテリーの爆発や発火に強い?構造面から検証

バッテリーの爆発や発火リスクについて、「リチウムイオンとポリマー電池のどちらが安全か」と迷う方も多いでしょう。構造面で比較すると、液体電解質を使うリチウムイオン電池は内部短絡時に液漏れやガス発生のリスクが高まるため、特に外部衝撃や過充電時には注意が必要です。一方、リチウムポリマー電池はゲル状または固体電解質を採用し、外装も柔軟なアルミフィルムで構成されているため、液漏れリスクを低減できます。

しかし、どちらのタイプも適切な管理や使用方法を守らなければ、発熱や安全装置の作動などのトラブルが起こる可能性があります。具体的には、

・過充電や過放電を避ける

・高温環境での放置をしない

・衝撃を与えない

などの対策が重要です。ユーザーの声としても、「正しい使い方でトラブルを回避できた」という報告が多く見られます。安全性を重視するなら、構造の違いだけでなく、日々の取り扱いにも細心の注意を払いましょう。

リチウムバッテリーの主な素材と特徴をチェック

| 部位 | 使用される主な素材 | 特長・役割 |

|---|---|---|

| 正極 | リチウム金属酸化物(例:コバルト酸リチウム等) | 高いエネルギー密度を実現 |

| 負極 | グラファイト(炭素素材) | 充放電時にリチウムイオンを受け入れる |

| 電解質 | 液体またはゲル状・固体 | イオンの移動を促進し、素材によって安全性や形状が変わる |

| 外装材 | 金属缶またはアルミラミネートフィルム | 内蔵部材を保護、漏れ防止 |

「バッテリーは何で出来ていますか?」と疑問に思う方は多いはずです。リチウムイオン・リチウムポリマー電池は主に次の素材で構成されています。

・正極(プラス極):リチウム金属酸化物(例:コバルト酸リチウム等)

・負極(マイナス極):グラファイト(炭素素材)

・電解質:リチウムイオンは液体、ポリマーはゲル状や固体

・セパレーター:高分子フィルム

・外装材:金属缶またはアルミラミネートフィルム

これらの素材の組み合わせによって、エネルギー密度や安全性能が変化します。

例えば、リチウムイオン電池はエネルギー密度が高く、長寿命なのが特徴ですが、液体電解質のため慎重な取り扱いが必要です。一方、リチウムポリマーは柔軟な形状設計が可能で、薄型デバイスに最適とされています。どちらも「バッテリーの爆発や発火」に配慮した安全設計が進んでいますが、素材の性質を理解し、用途ごとに最適なタイプを選ぶことが重要です。

リチウムイオン・ポリマー電池の選び方のコツ

| 重視ポイント | おすすめタイプ | 特長 |

|---|---|---|

| 大容量・長寿命 | リチウムイオン電池 | エネルギー密度が高く長持ち |

| 薄型・軽量・形状自由度 | リチウムポリマー電池 | 薄型設計や多様な形状が可能 |

| 持ち運びやすさ | リチウムポリマー電池 | 軽量・携帯性に優れる |

| 安全性 | どちらも安全認証確認を推奨 | PSEマーク等の取得製品から選ぶ |

「リチウムイオンとリチウムポリマー、どちらを選ぶべき?」と迷う方も多いでしょう。選び方のコツは、用途や重視するポイントに合わせて判断することです。

・大容量・長寿命を重視:リチウムイオン電池

・薄さや軽さ、形状の自由度を重視:リチウムポリマー電池

・持ち運びや携帯性を重視:リチウムポリマー電池

・安全性を最優先:どちらもPSEマーク等の安全認証を確認

選択時は「バッテリーの爆発や発火」対策が十分な製品かどうか、メーカーの安全情報やユーザーの口コミも参考にしましょう。特に初心者の方は、

1. 取扱説明書をよく読む

2. 正しい充電器を使用する

3. 異常を感じたら使用を中止する

などの基本を守ることが大切です。多くのユーザーから「安心して使える」との評価も寄せられていますが、日常の使い方次第で安全性は大きく変わります。慎重な選択と正しい使用が、快適なモバイルライフにつながります。

材質が左右するバッテリーの安全性とは

材質別バッテリーの爆発や発火リスク比較表

| 材質タイプ | 発火リスク | 主な注意点 |

|---|---|---|

| リチウムイオン | 高い | 高エネルギー密度。物理的損傷や過充電に注意が必要。 |

| リチウムポリマー | 中程度 | 形状自由度あり。高温や過度な変形がリスク。 |

| ニッケル水素 | 低い | 過充電で膨張の可能性。 |

バッテリーの材質ごとに爆発や発火リスクには違いがあることをご存知でしょうか。特にリチウムイオン電池とリチウムポリマー電池では、内部構造や使用材料が異なるため、発火リスクの傾向にも特徴が現れます。下記のような比較表を参考に、各材質の主なリスクと安全対策の違いを理解しましょう。

【材質別の主なリスク比較】

・リチウムイオン:高エネルギー密度・液体電解質のため、物理的損傷や過充電時に注意が必要

・リチウムポリマー:ゲル状電解質で形状自由度が高いが、過度な変形や高温への耐性に個体差あり

・ニッケル水素:発火リスクは比較的低いが、過充電による膨張に注意

多くのユーザーから「使用状況によって安全性に差がある」との声が寄せられています。正しい使用法と材質選びがリスク回避の鍵です。

バッテリーの爆発や発火を防ぐための材質選定のポイント

バッテリーの爆発や発火を未然に防ぐには、材質選定が重要なポイントとなります。どの材質にもメリット・デメリットが存在するため、用途や使用環境に応じた選び方が求められます。以下の点に注意して選定しましょう。

・安全性重視なら、過充電保護回路や耐熱性の高い材料を採用した製品を選ぶ

・軽量性や薄型化を求める場合はリチウムポリマーが有利だが、正しい充電方法を守ることが必須

・高エネルギー密度を重視する際はリチウムイオンが選択肢となるが、衝撃や変形に注意

バッテリーの材質によっては、誤った取り扱いでトラブルが発生する事例も報告されています。選定時は製品仕様や安全対策の有無を必ず確認しましょう。

安全性を高める最新バッテリー材料技術の動向

| 技術名称 | 特長 | 安全性の向上ポイント |

|---|---|---|

| 全固体電池 | 液体電解質不使用 | 漏れや熱暴走のリスクを大幅に低減 |

| 難燃性電解質 | 発熱時でも安定動作 | 燃焼しにくく発火防止に有効 |

| セパレーター強化 | 多層構造の採用 | 内部短絡を防ぎ高い安全性 |

近年、バッテリーの安全性向上を目指した材料技術の進化が注目されています。リチウムイオンバッテリーでは、セラミックコーティングや難燃性電解質など、新素材の導入が進んでいます。これらは発火リスクを大幅に低減する効果が期待されます。

・全固体電池:液体電解質を用いず、漏れや熱暴走を抑制

・難燃性電解質:発熱時にも安定した動作を維持

・セパレーター強化:内部短絡を防ぐための多層構造採用

新技術の導入により「安心して使える」とのユーザーレビューも増加傾向にあります。ただし、最新技術であっても正しい使い方や充電管理が不可欠です。

バッテリー構造と材質がもたらす安全性の違い

| 構造・材質要素 | 主な特徴 | 安全性への影響 |

|---|---|---|

| セパレーター | 絶縁体、多層化可能 | 短絡防止、発火リスク低減 |

| 外装材 | 耐熱性や耐衝撃性の素材採用 | 高温や物理的損傷から保護 |

| 保護回路 | 過充電・過放電制御 | 異常時の危険回避 |

バッテリーの安全性は、構造と材質の組み合わせによって大きく左右されます。例えば、リチウムイオン電池では内部にセパレーター(絶縁体)や電極板が組み込まれ、これが短絡や異常発熱を防ぐ役割を果たします。リチウムポリマー電池では、柔軟なゲル状電解質が使われており、薄型化や軽量化が可能ですが、外部からの強い圧力にはやや弱い傾向があります。

【安全性を高めるための構造上の工夫】

・多層セパレーターの採用

・耐熱性の高い外装材

・過充電・過放電保護回路の搭載

「構造の違いを理解して選んで良かった」というユーザーの声も多く聞かれます。安全性を確保するためには、材質と構造の両面からチェックすることが大切です。

電極板やセル構造の役割を知ろう

電極板とセル構造の役割を一覧表で解説

| 部品名 | 主な役割 | 代表的な材質特徴 |

|---|---|---|

| 正極板 | 充放電の際にリチウムイオンを受け入れる/放出する | リチウム金属酸化物、高エネルギー密度 |

| 負極板 | 充電時にリチウムイオンを受け止め、安定収納 | グラファイト/炭素系材料、長寿命 |

| セパレーター | 正極と負極の直接接触および短絡防止 | 微多孔質フィルム・耐熱性 |

| 電解液 | イオンの移動媒体・反応促進 | 有機溶媒+リチウム塩、高い伝導性 |

| セルケース | 物理的保護・外部環境からの遮断 | アルミニウム/スチール、耐衝撃性 |

バッテリーの材質や構造に興味を持つ方のために、電極板とセル構造の役割について整理します。バッテリーは主に「正極板」「負極板」「セパレーター」「電解液」「セルケース」などの部品から構成されています。下記の表は各部位の役割と材質の特徴をまとめたものです。

・正極板:リチウムイオンバッテリーでは主にリチウム金属酸化物を使用(エネルギー密度向上に寄与)

・負極板:多くの場合グラファイトや炭素系材料(安定性を確保)

・セパレーター:微細な多孔質フィルムで、正負極の直接接触を防ぎ短絡リスクを低減

・電解液:有機溶媒+リチウム塩(イオン移動の媒体)

・セルケース:アルミやスチールなど、外部からの物理的ダメージを防止

これらの材質や構造がバッテリーの性能と安全性を支えています。特にセル構造は、複数のセルを組み合わせることで容量や出力を調整できますが、設計や材質選びには十分な注意が必要です。

バッテリーの爆発や発火と電極板の関係性を探る

| 主な要因 | リスク内容 | 対策・注意点 |

|---|---|---|

| 材質選定ミス・異物混入 | 発熱や短絡の誘発 | 厳格な品質管理 |

| セパレーターの破損や劣化 | 電極間短絡・急激な発熱 | 高耐久材の使用・定期点検 |

| 高温・過充電・環境要因 | 異常反応・化学的不安定化 | 適切な使用環境・過充電防止回路 |

「バッテリーの爆発や発火が心配」と感じたことはありませんか?そのリスクには電極板の材質や配置が深く関わっています。多くの場合、内部で電極板同士が接触(ショート)したり、劣化によって異常な発熱が生じることが原因です。

・正極や負極の材質選定ミス、製造上の異物混入

・セパレーターの破損や劣化による短絡

・高温環境や過充電による化学反応促進

これらの要因により、内部温度が急上昇しやすくなります。特にリチウムイオンバッテリーは高エネルギー密度のため、注意が必要です。安全確保のためには、電極材質の品質管理やセル設計の工夫が不可欠です。使用時も過度な衝撃や高温環境を避けるなど、注意を払いましょう。

セル構造がバッテリーの安全性に与える影響

| 安全対策要素 | 目的 | 効果の例 |

|---|---|---|

| 個別保護回路 | 異常発生時の被害局所化 | 過充電時のみ単セル切断 |

| 絶縁設計強化 | 短絡・トラブル連鎖予防 | セル間絶縁による波及防止 |

| 温度検知/自動遮断機能 | 加熱・異常反応抑制 | 高温時に自動で回路遮断 |

バッテリーのセル構造は安全性に直結する重要な要素です。セルとは、バッテリー内部で独立した発電単位を指し、複数のセルを組み合わせて容量や電圧を調整します。セル構造の工夫により、発熱や短絡リスクの分散にもつながります。

・セルの個別保護回路採用で異常発生時の被害を局所化

・セル間の絶縁設計強化でトラブル連鎖の防止

・最新技術では、セルごとの温度検知や自動遮断機能も搭載

このような構造を採用することで、万一のトラブル時でも安全性を高められます。逆に、セル構造が不十分な場合は、異常が全体に波及しやすくなり危険性が増すため、選定時は構造や保護機能の有無を確認しましょう。

バッテリー極板の劣化と材質の関連ポイント

| 劣化を左右する要素 | 寿命への影響 | 対策方法 |

|---|---|---|

| 正極材の化学安定性 | 安定性が高いほど劣化しにくい | 高安定材料を選定 |

| 負極材の純度 | 高純度ほど長寿命 | 純度管理と不純物除去 |

| 使用条件(高温・過放電) | 極板の変質・容量低下 | 温度管理・過放電抑制 |

バッテリーの極板(電極板)は、長期間使用することで劣化しやすい部品です。劣化が進むと容量低下や性能不良につながるため、材質選びや使い方に注意が必要です。特にリチウムイオン電池では、サイクル回数や温度変化が劣化の要因となります。

・正極材の化学的安定性が高いと劣化しにくい

・負極材に高純度グラファイトを用いることで寿命延長

・高温や過放電の繰り返しは極板の変質・容量低下を招く

「最近バッテリーの持ちが悪い」と感じた場合、極板劣化が進行している可能性があります。適切な材質選びと、過度な負荷を避けた使用が長寿命化のポイントです。定期的なメンテナンスや温度管理も効果的なので、ぜひ実践してください。

安全なバッテリー選びに役立つ知識集

材質別・安全性の観点からバッテリー選びを比較表で整理

| 材質 | エネルギー密度 | 安全性 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| リチウムイオン | 高い | 発火リスクあり | 軽量・小型化に最適 |

| リチウムポリマー | やや高い | 安全性高い | 柔軟な形状設計が可能 |

| ニッケル水素 | 普通 | 安定性高い | 長寿命・リサイクル性良好 |

バッテリーの材質には主にリチウムイオン、リチウムポリマー、ニッケル水素などがあり、それぞれ安全性や特性が異なります。たとえばリチウムイオンは高いエネルギー密度を持ちつつも、内部短絡や過充電時にはリスクがあるため注意が必要です。一方、リチウムポリマーはゲル状電解質を使用しており、構造が柔軟で安全性が高いとされています。以下に主なバッテリー材質の比較ポイントを整理します。

・リチウムイオン:エネルギー密度が高く、軽量化に優れるが、取扱いに注意が必要

・リチウムポリマー:柔軟な形状設計が可能で、発火リスクが低減されている

・ニッケル水素:安定性に優れるが、エネルギー密度はやや低め

このように、用途や安全性を考慮し自分に合った材質を選ぶことが大切です。特にモバイルバッテリー選びでは、材質によるリスクや耐久性を十分に比較検討しましょう。

バッテリーの爆発や発火を防ぐための選択術

「バッテリーの爆発や発火が心配」という声は多く聞かれます。安全性を重視するなら、まず材質やメーカーの信頼性を確認することが重要です。選択時の主なポイントは以下の通りです。

・PSEマークなど認証マークの有無を必ず確認する

・過充電、過放電防止機能付き製品を選ぶ

・リチウムポリマータイプは発火リスクが低く、安心感がある

・信頼できるメーカーや製品レビューを参考にする

特に、粗悪なバッテリーは内部短絡や膨張などのトラブル例も報告されています。選ぶ際は、必ず安全規格や実際のユーザー評価をチェックし、リスクを最小限に抑える工夫が必要です。

安全なバッテリーの見極め方と構造のポイント

| 確認すべき項目 | 具体的なポイント | 備考 |

|---|---|---|

| 内部構造 | 正極・負極・セパレーター・電解液の品質 | 高品質部品が安全性に直結 |

| 保護回路 | 過充電、過放電防止回路の有無 | 製品仕様で要確認 |

| 材質 | 長寿命・劣化しにくい素材か | 信頼できるメーカー選択推奨 |

バッテリーの安全性を見極めるには、主に「内部構造」「保護回路」「材質」の3点を確認しましょう。例えば、リチウムイオン電池の場合、正極(コバルト酸リチウムなど)と負極(グラファイト)、セパレーター(絶縁体)、電解液で構成されています。これらの部品が高品質であること、そして保護回路がしっかり搭載されていることが重要です。

・まず製品仕様書で保護回路の有無を確認

・内部構造図が公開されている場合は、部品名称や配置をチェック

・極板(電極板)の材質や劣化しにくい設計かを見極める

多くのユーザーが「実際に長期間使ってもトラブルが無かった」と満足度を挙げていますが、必ず安全設計や品質基準に注目し、購入前にしっかり確認しましょう。

バッテリー材料と性能を総合的にチェックする方法

| チェック項目 | 比較ポイント | 重要性 |

|---|---|---|

| セル構造/材料 | リチウムイオン・リチウムポリマー等を確認 | 性能と安全性に直結 |

| サイクル寿命 | 充電回数・耐久性の比較 | 長期利用には必須 |

| ユーザー評価 | 長持ち・安心度の声 | 実体験を参考 |

バッテリーを選ぶ際には、単に材質だけでなく性能や寿命も総合的に判断することが重要です。チェックポイントは以下の通りです。

・公表されているセル構造や材料(リチウムイオン、リチウムポリマーなど)を確認

・サイクル寿命や充電回数の目安を比較する

・劣化しにくい極板材質や、耐熱性のある部品を採用しているか

・ユーザーのレビューで「長持ち」「安心」といった評価が多いか

このように、材質・構造・ユーザー評価を総合的に見ることで、失敗しないバッテリー選びが可能です。特にバッテリーの仕組みに興味がある方は、構造図や各部品の役割もチェックしてみましょう。