バッテリーの放電について悩んだことはありませんか?スマートフォンや車、パソコンなど幅広い機器に使われるバッテリーは、放電によって突然動かなくなることがあります。本記事では、リチウムイオンバッテリーやモバイルバッテリーの放電がなぜ起きるのか、その根本原因や自己放電のメカニズムをわかりやすく解説します。さらに、放電後のバッテリー復活や長寿命化のコツについても詳しくご紹介。バッテリーの爆発や発火などトラブル回避にもつながる最新の知識で、大切な電子機器のバッテリー管理に自信が持てる実践的な情報を得られます。

バッテリーの放電原因と安全対策を徹底解説

バッテリー放電原因と爆発や発火リスク一覧表

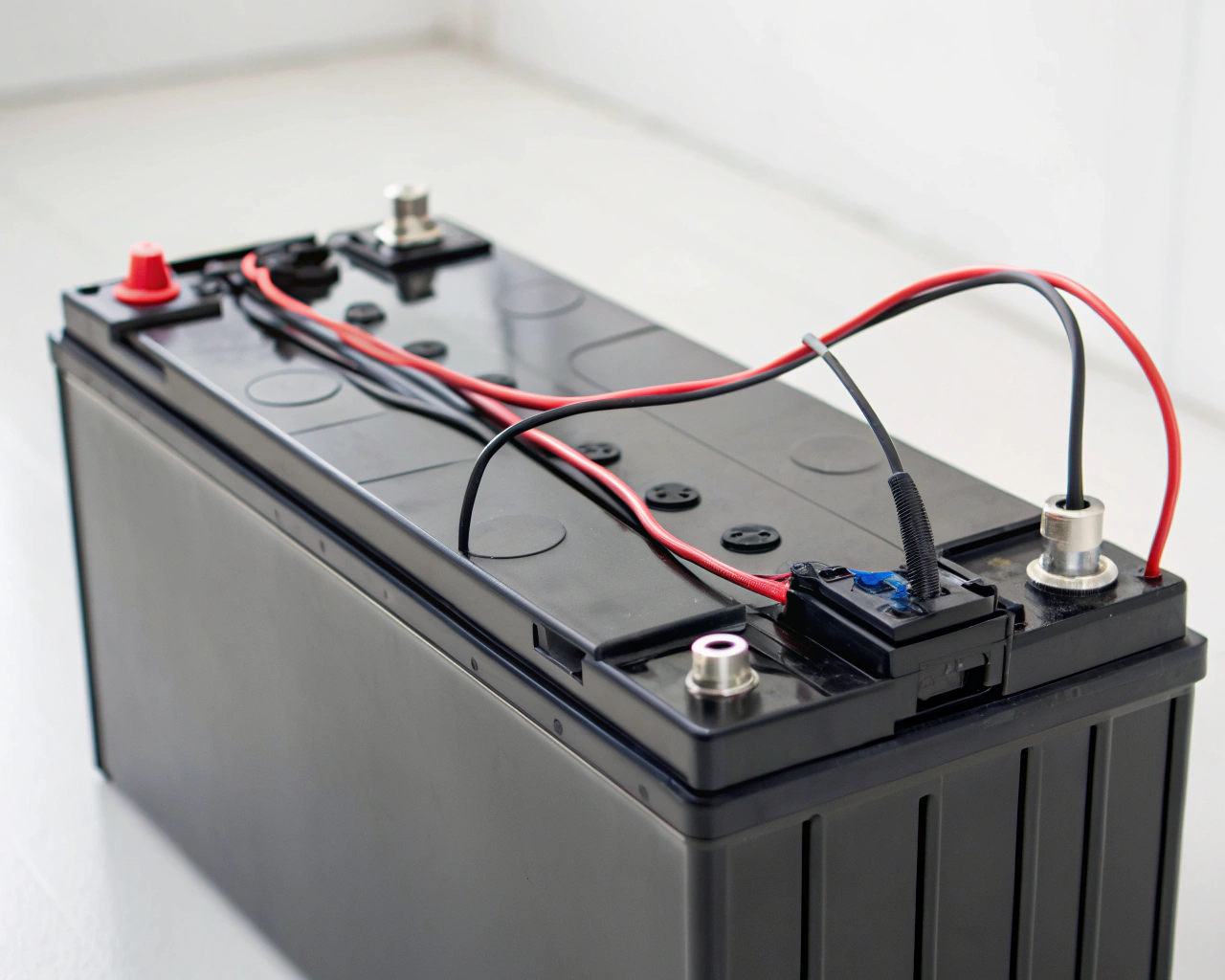

バッテリーが放電する主な原因は、長期間の未使用や高温・低温下での保管、過度な充電や放電の繰り返しなどが挙げられます。これらの状況下では、リチウムイオンバッテリー内部で化学反応が進みやすくなり、自己放電が促進されます。特にモバイルバッテリーや車バッテリーは、放電が進むと内部抵抗が増加し、異常発熱やガス発生につながることがあります。

放電が進行したバッテリーは、内部の電解液分解や短絡(ショート)によって爆発や発火のリスクが高まることが知られています。例えば、バッテリーを完全に放電させた状態で無理に充電を行うと、内部で急激な発熱が起こりやすくなります。このため、自己放電や過放電を繰り返す使い方は避けるべきです。

バッテリーの放電と関連するリスクを把握するため、下記の一覧表を参考にしてください。

- 長期間の未使用:自己放電が進行しやすい

- 高温・低温環境:内部反応が加速し、劣化・異常発熱のリスク増加

- 過放電:内部短絡やガス発生の原因に

- 物理的損傷:内部構造の破損による発火リスク

放電時に発生しやすいバッテリーの爆発や発火の特徴

| 発生リスク | 前兆・サイン | 対処の重要性 |

|---|---|---|

| 異常発熱 | 本体が熱くなる | 加熱状態が続く場合は利用中止 |

| 膨張現象 | 本体・カバーが膨らむ | 速やかに使用を停止・交換 |

| 異臭の発生 | 化学臭や焦げ臭い臭い | 即座に取り外し・安全な場所へ移動 |

バッテリーが放電状態になると、電解液の分解や内部の化学反応が進みやすくなります。特にリチウムイオンバッテリーでは、電圧が極端に低下した状態から急激な充電を行うと、発熱やガス発生が起こりやすいのが特徴です。こうした状態が続くと、バッテリー内部の圧力が上昇し、最悪の場合発火につながることもあります。

放電時のトラブルの前兆としては、本体が異常に熱くなる、膨張する、異臭がするなどの現象が現れることが多いです。これらのサインを見逃さず、異常を感じたらすぐに使用を中止することが重要です。特にスマートフォンやパソコンなどのモバイルバッテリーは、日常的に使用頻度が高いため、注意が必要です。

また、車のバッテリーも長時間の放置や過放電によって内部劣化が進行し、再充電時に異常発熱を起こすことがあります。バッテリーの自然放電や放電トラブルには、必ず安全な取り扱いを心がけましょう。

バッテリーの爆発や発火を防ぐための安全対策

バッテリーの爆発や発火を防ぐためには、正しい充電・放電管理が不可欠です。まず、バッテリーを極端に使い切る「完全放電」は避け、定期的な充電を心がけることが大切です。これは自己放電による内部劣化や異常反応を防ぐためです。

安全対策の具体例としては、下記のポイントが挙げられます。

- 長期間使用しない場合は50%程度の充電状態で保管

- 高温・低温を避け、直射日光の当たらない場所に保管

- 純正品や信頼できる充電器を使用

- 膨張や異臭など異常を感じたら速やかに使用を中止

また、バッテリーの取り扱い説明書をよく読み、メーカー推奨の管理方法を守ることも事故防止の基本です。特にモバイルバッテリーや車バッテリーは、定期的な点検とメンテナンスを実施しましょう。

放電トラブルを避けるバッテリー管理のコツ

| 管理のポイント | 家庭用バッテリー | 車用バッテリー | 初心者と経験者 |

|---|---|---|---|

| 充電タイミング | 20%以上で充電開始が推奨 | 定期的なエンジン始動/充電器使用 | 初心者は説明書確認、経験者は電圧チェック併用 |

| 保管方法 | 常温・直射日光を避ける | 適切な温度・湿度環境維持 | 利用レベルに応じた方法徹底 |

| トラブル時の対応 | 膨張・発熱時は使用中止 | 異常時は専門業者相談 | 繰り返す異常時は無理せず相談 |

バッテリーの放電トラブルを未然に防ぐためには、日頃の管理と使い方がポイントです。例えば、スマホやPCのバッテリーは、残量が20%を下回る前に充電を開始し、過充電・過放電を避けることが長寿命化につながります。

車のバッテリーでは、長期間乗らない場合でも定期的にエンジンをかける、または専用のメンテナンス充電器を使うことで、完全放電を防ぎやすくなります。自然放電の進行を抑えるためにも、適切な保管場所や温度管理が重要です。

バッテリーの復活方法としては、軽度の放電であれば、正しい手順で再充電することで回復するケースもありますが、何度もトラブルを繰り返す場合や膨張・発熱など異常が認められる場合は、無理に使用せず専門業者へ相談しましょう。初心者の方は、まずは取扱説明書を確認し、経験者は定期的な電圧チェックやメンテナンスを取り入れるなど、利用レベルに応じた管理を心掛けてください。

スマホやPCの自然放電から守る基本知識

スマホ・PCの放電現象と爆発や発火リスク比較表

| 機器タイプ | バッテリー容量 | 放電時リスク | 発熱・発火リスク要因 |

|---|---|---|---|

| スマートフォン | 小 | 限定的(発熱や破損に留まることが多い) | 過放電・内部短絡、バッテリー劣化 |

| ノートパソコン | 中〜大 | 中程度(発熱量が大きくなりやすい) | 大容量バッテリーゆえの放電時発熱、管理不十分 |

| 大容量モバイルバッテリー | 大 | 高い(過熱・発火の可能性も) | 高負荷放電、製品仕様異常 |

バッテリーの放電現象は、スマホやパソコンなど身近な電子機器でよく見られる現象です。リチウムイオンバッテリーは高いエネルギー密度を持つため、放電時に適切な管理がなされないと爆発や発火のリスクが高まることがあります。特に、過放電や内部短絡が発生すると、バッテリー内部の化学反応が制御できなくなり、トラブルの原因となります。

放電によるリスクは機器ごとに異なります。例えばスマホはバッテリー容量が小さいため、発熱や破損のリスクは限定的ですが、パソコンや大容量モバイルバッテリーでは放電時の発熱量が大きくなりやすいです。各機器のバッテリー管理状態によってもリスクが変動するため、製品ごとの仕様や注意書きを確認することが重要です。

バッテリーの爆発や発火を防ぐ使い方のポイント

バッテリーの爆発や発火を防ぐためには、日常的な使い方に注意を払うことが大切です。まず、過充電や過放電を避けるため、充電回数や充電時間を適切に管理しましょう。また、正規の充電器やケーブルを使用することで、異常な電流や電圧が流れるリスクを低減できます。

高温多湿な環境での使用や保管は避け、バッテリーが熱を持った場合はすぐに使用を中止してください。さらに、物理的な衝撃を与えないことや、バッテリーが膨張した場合は速やかに使用を中止し、専門業者に相談することが重要です。これらのポイントを守ることで、バッテリーの爆発や発火リスクを大幅に下げられます。

自然放電対策でバッテリーの爆発や発火を回避する方法

バッテリーは使用しなくても少しずつ電力が失われる「自然放電」という現象が起こります。自然放電が進行するとバッテリー内部の電圧が極端に低下し、内部化学反応のバランスが崩れて発火リスクが高まることがあります。対策としては、定期的にバッテリーを充電し、長期間放置しないことが重要です。

また、保管時はバッテリー残量を40~60%程度に保つことで、過放電を防ぎつつ劣化も抑えられます。直射日光や高温多湿の場所を避け、冷暗所で保管することも効果的です。これらの自然放電対策を実践することで、バッテリーの爆発や発火リスクを低減できます。

自然放電時に注意したいバッテリーの爆発や発火

自然放電が進むとバッテリー内部の電圧が下がり、内部の保護回路が正常に機能しなくなる場合があります。この状態で無理に充電を行うと、過剰な発熱を引き起こし、最悪の場合発火に至ることがあるため注意が必要です。

特に長期間使用していないバッテリーや、明らかに劣化したバッテリーは、自然放電が進みやすく危険性が高まります。バッテリーを再利用する際は、膨張や異臭、発熱がないかを必ず確認し、異常があれば速やかに廃棄することが推奨されます。安全を最優先し、無理な復活作業は避けましょう。

自己放電のメカニズムと復活の実践ポイント

自己放電と爆発や発火の関連性を比較表で解説

バッテリーの自己放電と爆発や発火の関連性について、正しい知識を持つことは安全管理において非常に重要です。自己放電とは、バッテリーが使用されていない状態でも内部で徐々に電力を失う現象を指します。これに対し、爆発や発火は主に内部短絡や過充電、外部からの強い衝撃などが引き金となるトラブルです。自己放電そのものが即座に爆発や発火を引き起こすわけではありませんが、長期間の自己放電や適切な管理がされていない場合、内部劣化が進み、リスクが高まることがあります。

具体的な違いを下記の比較表で整理します。

- 自己放電:自然現象、バッテリー内部の化学反応による電力低下、使用しなくても発生

- 爆発・発火:内部短絡や過充電、外部からの衝撃などが主な原因、急激なエネルギー放出

- 関連性:長期の自己放電や劣化が進むと発火リスクが上昇する場合がある

このように、それぞれの現象には明確な違いがあり、放電状態が長く続くことで内部劣化が進み、結果的にトラブルのリスクが高まる点に注意が必要です。

自己放電がバッテリーの爆発や発火を招く理由

| リスク要因 | 自己放電が及ぼす影響 | 爆発・発火リスクの高まり |

|---|---|---|

| 化学反応の不安定化 | バッテリー内部の化学反応が劣化しやすくなる | 内部抵抗増加により発熱・短絡が発生しやすい |

| 電極・電解液の劣化 | 長期間の放置や自己放電で劣化が進む | 内部短絡、異常発熱へとつながる |

| 充電操作時のリスク | 急な充電が化学反応を一気に促進 | 発熱や最悪の場合は発火・爆発を招くリスク |

自己放電が進むと、バッテリー内部の化学反応が不安定になり、電極や電解液の劣化が進行します。その結果、内部抵抗が増加し、わずかな外部刺激や充電操作によって異常発熱を起こすことがあります。これが爆発や発火のリスクを高める主な理由です。

特にリチウムイオンバッテリーは高エネルギー密度を持つため、自己放電による劣化が進むと、外部からの充電時に一気に化学反応が促進され、内部短絡や発熱を引き起こす場合があります。たとえば、長期間放置したモバイルバッテリーを急に充電した際、発熱や異常を感じたというユーザーの声もあります。

このようなリスクを避けるためには、定期的な残量チェックや、長期間使用しない場合の適切な保管(50%程度の充電で保管し、高温多湿を避ける)など、日常的な管理が不可欠です。万一異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、専門業者に相談することが安全対策として推奨されます。

自己放電後のバッテリー復活と爆発や発火防止策

| 状況・手順 | 安全管理ポイント | 推奨アクション |

|---|---|---|

| 軽度の自己放電 | 適切な充電器の使用/常温で充電 | 異常がなければ再利用可能 |

| 深刻な劣化・内部損傷 | 発熱・膨張・臭いの有無を確認 | 異常時は充電中止・専門業者へ相談 |

| 日常的な防止策 | 定期的な充電・放電サイクルの管理 | 推奨管理方法を用途に応じて実践 |

バッテリーが自己放電してしまった場合、完全に復活できるかどうかは劣化の度合いによって異なります。軽度の自己放電であれば、正しい方法で充電を行うことで再び使用可能になることもありますが、深刻な劣化や内部損傷がある場合は、復活が難しい場合もあります。

復活を試みる際の基本的な手順としては、まずバッテリーを常温に戻し、純正の充電器を使用してゆっくりと充電を開始します。この際、異常な発熱や膨張、臭いなどがないか注意深く観察し、少しでも異常を感じたら充電を中止してください。無理な復活作業は爆発や発火のリスクを高めるため、自己判断での修理や分解は絶対に避けるべきです。

また、バッテリーの長寿命化やトラブル防止には、定期的な充電・放電サイクルの管理や、過放電・過充電を避けることが重要です。車やスマートフォン、モバイルバッテリーなど、用途ごとに推奨される管理方法を守ることが、安全かつ効率的なバッテリー運用につながります。

自己放電時の爆発や発火リスクを減らす管理術

| 管理項目 | 推奨される方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 保管環境 | 高温・直射日光を避ける/50%程度の残量で保存 | 劣化・発火リスクの低減 |

| 充電器選び | 純正または信頼できる充電器を使用 | 寿命延長・爆発リスク低減 |

| サイクル・アプリの活用 | 電源管理アプリで状態を可視化/診断ツール定期利用 | 予防・早期異常検知が可能 |

自己放電によるリスクを最小限に抑えるためには、日常的なバッテリー管理が不可欠です。まず、バッテリーを高温や直射日光の当たる場所に放置しないこと、長期間使用しない場合は50%程度の残量で保管し、定期的に残量を確認することが推奨されています。

さらに、純正または信頼できる充電器を使用し、急速充電や過度な充電を避けることで、バッテリー内部への負担を軽減できます。実際、ユーザーからは「純正充電器に変えたらバッテリーの持ちが良くなった」といった声も多く聞かれます。初心者の方も、まずは電源管理アプリ等を活用し、バッテリーの状態を可視化するのが効果的です。

経験者であれば、充電サイクルの最適化や、定期的なバッテリー診断ツールの使用もおすすめです。こうした日々の小さな積み重ねが、爆発や発火といった重大なトラブルの予防につながります。安全なバッテリー管理は、電子機器の長寿命化や快適な利用環境の実現にも直結します。

車バッテリー放電時の効果的な復旧手順

車バッテリー放電と爆発や発火の注意点一覧

| リスク要因 | 影響 | 対策方法 |

|---|---|---|

| 長期間放置 | 自己放電・電圧低下により爆発や発火のリスク増加 | 定期的にエンジン始動や充電を行う |

| 端子の腐食や緩み | 電気系トラブル・ショートによる発熱や発火 | 端子の点検・メンテナンスを実施 |

| 充電時の過剰発熱 | 再充電時に発熱しやすく、事故の原因になりやすい | 適切な管理と専門業者による点検 |

車バッテリーは、放電状態に陥ると内部に異常な化学反応が起こりやすくなり、爆発や発火のリスクが高まります。特にリチウムイオンバッテリーは高エネルギー密度のため、適切な管理が求められます。自己放電や長期間の放置によって電圧が極端に下がると、再充電時に過剰な発熱が発生しやすくなるため注意が必要です。

爆発や発火を防ぐためには、まずバッテリーの残量管理や定期的な点検が重要です。例えば、長期間使わない場合でも数ヶ月に一度はエンジンをかける、もしくは充電を行うことで自己放電を防げます。また、バッテリー端子の腐食や緩みもトラブルの原因になるため、定期的なメンテナンスが推奨されます。

放電車バッテリーの爆発や発火を防ぐ安全な復旧法

放電した車バッテリーを復旧させる際には、安全性を最優先に考えることが大切です。復旧方法としては、ジャンプスタートや専用の充電器を使った再充電が一般的ですが、バッテリーの状態によっては復旧作業が危険な場合があります。特に完全放電後のバッテリーは内部の劣化が進んでいることが多く、急速充電や過充電は避ける必要があります。

安全な復旧手順としては、まずバッテリーの外観や端子の状態を確認し、異常があれば専門業者に相談しましょう。また、復旧時は必ず換気の良い場所で作業を行い、火気を避けることが基本です。万が一、充電中に発熱や異臭を感じた場合は、すぐに作業を中止してください。これらの手順を守ることで、爆発や発火のリスクを大幅に減らすことができます。

車バッテリー放電時に起こりやすい爆発や発火

| 主な原因 | 現れる症状 | 注意すべき状況 |

|---|---|---|

| 極端な過放電 | 化学反応の不安定化・ガス発生 | 再充電時の急激な発熱やガスの発生 |

| ジャンプスタートの失敗 | 異臭・発熱・ショート | 自己放電が進行した後のジャンプスタート |

| 充電不足の無理な再充電 | 発火・爆発リスクの増加 | 長期間放置・使用後の充電不足 |

車バッテリーが放電状態になると、内部の化学反応が不安定になり、短絡や過熱が発生しやすくなります。特に極端な過放電や充電不足の状態で無理に再充電を行うと、発熱やガス発生が進み、爆発や発火に至るケースがあります。こうした事例は、自己放電や長期間の放置が主な原因として挙げられます。

実際に、バッテリーの自然放電が進んだ状態でジャンプスタートを試みた際に異臭や発熱が発生しトラブルに繋がった例も報告されています。特にスマートフォンやパソコンなどの小型バッテリーでも、同様のリスクがあるため注意が必要です。放電後は必ず安全確認を行い、異常があれば速やかに使用を中止しましょう。

車バッテリー放電後の爆発や発火を避けるコツ

| ポイント | 推奨される手順 | 備考 |

|---|---|---|

| 急速充電の回避 | 適切な電流でゆっくり充電 | 発熱や事故を防ぐ上で重要 |

| 定期的なメンテナンス | 端子やバッテリーの状態を点検 | 腐食・劣化の早期発見に有効 |

| 長期間使用しない場合の対処 | バッテリーを外して保管、定期充電 | 自己放電の進行防止 |

車バッテリー放電後の爆発や発火を防ぐためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。まず、放電後は急速充電を避け、適切な電流でゆっくりと充電を行うことが推奨されます。さらに、充電中は必ずバッテリーの温度や異常音・異臭に注意し、少しでも異変を感じたら直ちに作業を中断してください。

また、バッテリーを長持ちさせるためには、こまめな充電や定期的なメンテナンスが効果的です。例えば、車を長期間使用しない場合はバッテリーを外して保管し、数ヶ月に一度充電を行うことで自己放電による劣化を防げます。これらのコツを実践することで、バッテリーのトラブルを未然に防ぎ、安心して車や電子機器を利用できるでしょう。

放電によるトラブル回避と長寿命化のコツ

放電トラブル別の爆発や発火リスク比較表

| トラブルの種類 | 主なリスク | 発生時の注意点 |

|---|---|---|

| 過放電 | セル内部の電圧が極端に低下し、内部短絡やバッテリー劣化、最悪の場合発火や爆発に発展 | 発見が遅れることが多いため、定期的な残量チェックを忘れずに |

| 過充電 | 規定以上の電圧が加わることで発熱・ガス発生、発火や破裂などのリスク増 | 高性能な充電器、規定充電時間の順守が重要 |

| 自己放電 | 自然放電で電力が失われるが、長期間放置すると内部劣化と起動不良の恐れ | 定期的に点検することでリスク低減 |

| 外部短絡 | 端子の誤接続や金属の接触により、急激な大電流が流れて発熱・破損・最悪爆発 | 端子や配線の管理を徹底、異常があればすぐ対処 |

バッテリーの放電トラブルは、状況によって爆発や発火のリスクが異なります。特にリチウムイオンバッテリーは、過度な放電や極端な充電状態が続くことで内部の化学反応が不安定になり、トラブルに発展する可能性があります。たとえば、車やスマートフォン、パソコンなど、用途ごとにリスクの度合いが異なるため、使用環境に合わせた注意が必要です。

以下は主な放電トラブルごとのリスクを整理した比較表です。

・過放電:セル内部の電圧が極端に低下し、内部短絡などの危険が高まる

・過充電:規定以上の電圧が加わることで発熱やガス発生のリスク増

・自己放電:自然に電力が失われるが、長期間放置で内部劣化が進行する場合も

・外部短絡:端子の誤接続で一気に大電流が流れ、発熱や破損のリスクが高い

特に自己放電や過放電は、普段気づかないうちに進行することが多いため、バッテリーの残量確認や定期的な点検が重要です。爆発や発火を防ぐには、各トラブルの特徴とリスクを知り、適切な管理を心がけることが不可欠です。

バッテリーの爆発や発火を防ぐ長寿命化のポイント

バッテリーの長寿命化と安全性を両立させるには、日常的な使い方に注意することが最も重要です。まず、極端な充電・放電を避け、50~80%程度の残量を保つことが推奨されます。これにより、セル内部の負担を軽減し、劣化やトラブルのリスクを抑えられます。

また、高温や低温など過酷な環境下での使用はバッテリーの寿命を縮める原因となります。直射日光を避け、適切な温度管理を心がけましょう。さらに、長期間使用しない場合は、バッテリーを半分程度充電して保管することで自己放電による劣化を防げます。

ユーザーからも「毎日フル充電とフル放電を繰り返していたら、1年ほどで明らかに持ちが悪くなった」といった声が寄せられています。初心者の方は、まずバッテリーの残量管理から始めるとよいでしょう。経験者は、使用機器の特性や利用頻度に応じて、より細やかなメンテナンスを取り入れることで安全性と長寿命化を両立できます。

放電後も爆発や発火を防ぐバッテリー管理術

バッテリーが放電状態になった場合、急いで充電する前に安全確認を行うことが大切です。端子や本体に異常な熱や変形がないかをチェックし、異常があれば使用を中止してください。放電後すぐに高出力で充電すると内部発熱が増加し、リスクが高まるため注意が必要です。

バッテリーを復活させる際は、まず低電流でゆっくりと充電を始めるのがポイントです。特に車やスマートフォン、パソコンなど用途ごとに適した充電器を使い、規定の手順に従いましょう。また、自己放電や長期間放置後は、セルのバランスが崩れている場合もあるため、完全充電の前に様子を見ながら段階的に充電することが推奨されます。

「車のバッテリーを完全放電させてしまったが、徐々に充電して復活できた」という事例もありますが、復活後も頻繁なチェックと適切な管理が不可欠です。初心者の方は定期的な残量チェック、経験者はバッテリーチェッカーを活用するなど、自分に合った管理方法を取り入れましょう。

長持ちバッテリーへ!爆発や発火リスクを最小限に

バッテリーを長持ちさせるには、日常の使い方と管理方法を見直すことが重要です。充電残量のコントロール、適切な温度管理、定期的な点検を習慣化することで、爆発や発火のリスクを最小限に抑えられます。例えば、スマートフォンやPC、車などそれぞれの機器に合った使い方を心がけましょう。

また、バッテリーの自然放電や自己放電にも注意が必要です。長期間使用しない場合は、半分程度の残量で保管し、数か月ごとに状態を確認することで、劣化やトラブルの予防につながります。バッテリーの放電や復活方法を正しく理解し、日々の管理に取り入れることが長寿命化のカギです。

「バッテリー管理を徹底してから、以前よりも交換頻度が減った」といった利用者の声も多く、初心者から上級者まで実践しやすい方法です。自分の使い方に合わせて、最適な管理術を見つけてください。