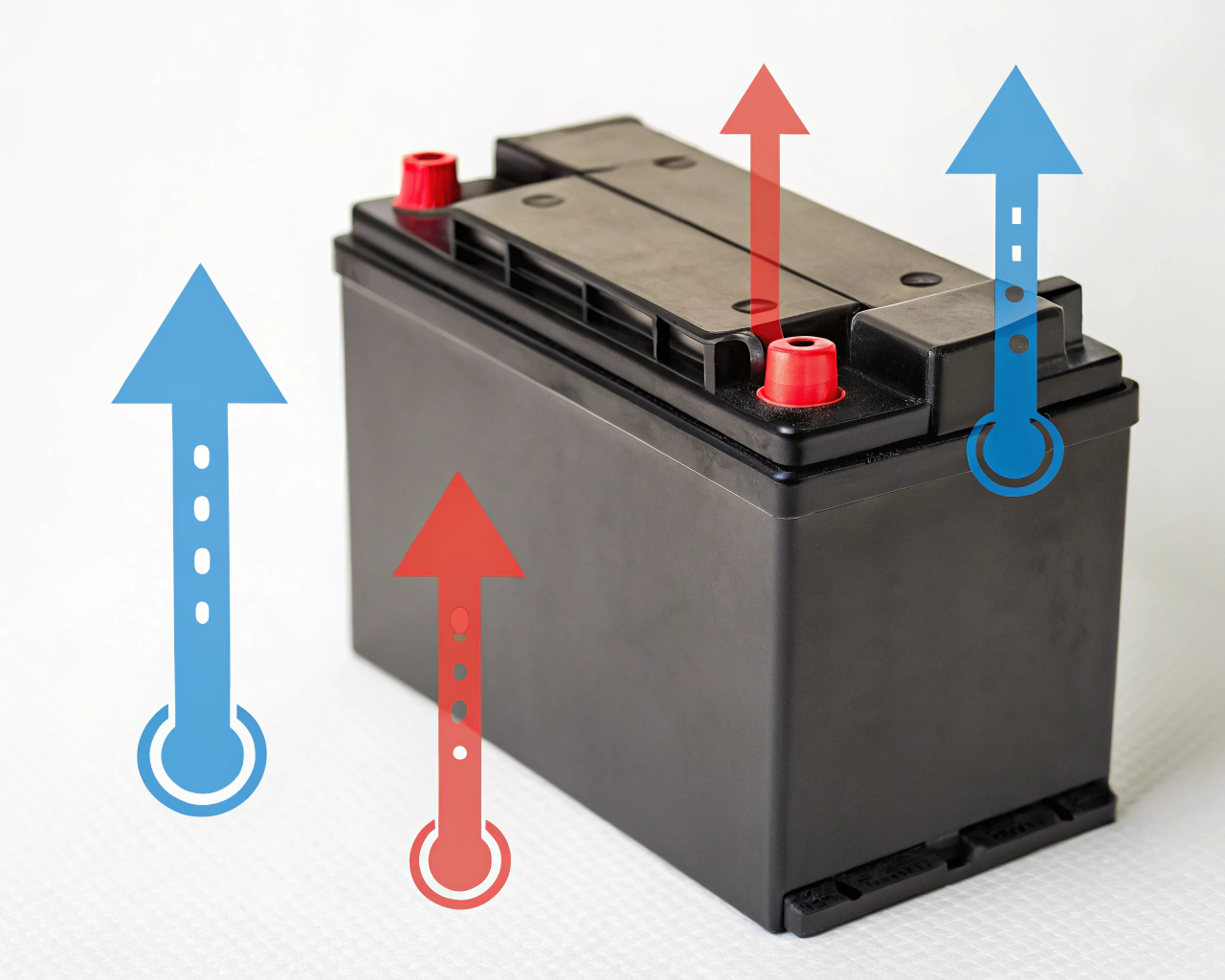

バッテリーの上昇温が引き起こすリスクについて、不安を感じたことはありませんか?寒さが厳しくなる冬場、バッテリーの爆発や発火といったトラブルが起こる原因や、どのような点に注意すれば安全に車を管理できるのか、多くの方が疑問を抱いています。バッテリーは気温変化に敏感で、適切な対応を怠ると性能低下や思わぬ事故に繋がりかねません。本記事では、冬季特有のリスクを解説し、バッテリー上昇温に対する安全な対策ポイントをわかりやすく紹介します。愛車のトラブル防止や安心したドライブのために役立つ知識が得られますので、ぜひ最後までご覧ください。

冬場に多いバッテリー温度上昇の危険性

冬のバッテリー上昇温リスク一覧表

| リスク要因 | 発生メカニズム | 主な対策 |

| 内部温度上昇 | 化学反応の活発化による発熱 | 点検と適度な使用 |

| バッテリー液の蒸発・膨張 | 温度上昇で液体が気化・容量減少 | 液量の定期チェック |

| 端子の腐食・劣化 | 高温多湿で金属部が損傷 | 清掃と緩み確認 |

| 爆発・発火 | ガス発生・閉じ込めによる圧力増加 | 異常時は使用停止・専門家相談 |

冬季におけるバッテリーの上昇温には、次のようなリスクが考えられます。主なポイントは以下の通りです。

・内部温度上昇による化学反応の活発化

・バッテリー液の蒸発や膨張

・端子の腐食や劣化の加速

・爆発や発火の危険性

これらのリスクは、特に気温差が大きい朝晩や暖房使用時に顕著です。安全性を確保するためには、日常的な点検と適切な管理が不可欠となります。異常を感じた場合は速やかに専門家へ相談しましょう。

温度変化で起きるバッテリーの爆発や発火

バッテリーは温度変化に非常に敏感であり、急激な上昇温が爆発や発火の原因となることがあります。特に冬場は外気温との差が大きくなりやすく、内部の圧力が上昇しやすい点に注意が必要です。

例えば、車内暖房の直撃や急なエンジン始動直後など、バッテリー温度が急激に上がると化学反応が過剰に進み、ガスが発生しやすくなります。ガスが逃げ場を失うことで、最悪の場合爆発や発火につながるため、常に温度管理を意識することが大切です。

寒さ対策が必要な理由とバッテリーの爆発や発火

| 寒さによる主な影響 | 発生するトラブル | 推奨される対策 |

| 性能低下 | エンジンがかかりにくい | 定期点検の実施 |

| 内部抵抗増加 | バッテリーがすぐ上がる | 保温カバーの利用 |

| 発熱・発火リスク | 爆発や火災事故 | 始動前の電装品使用を控える |

寒冷地では、バッテリーの性能が大幅に低下しやすく、内部抵抗が増加することで発熱や発火リスクが高まります。特に「エンジンがかかりにくい」「バッテリーがすぐ上がる」といった現象は、寒さ対策不足が原因のひとつです。

寒さ対策としては、

・定期的なバッテリー点検

・保温カバーの活用

・エンジン始動前に電装品の使用を控える

などが効果的です。これらを実践することで、爆発や発火のリスクを大幅に減らすことができます。特に初心者の方は、日常的なセルフチェックを忘れずに行いましょう。

バッテリーの爆発や発火を招く主な条件

| 危険因子 | 影響 | 防止策 |

| 過充電・過放電 | 内部圧力・発熱増加 | 適切な管理と監視 |

| 端子の緩み・腐食 | 電流過剰・発火リスク | 端子の清掃・点検 |

| 極端な温度変化・直射日光 | 液漏れ・劣化促進 | 設置環境の配慮 |

| バッテリー液不足・劣化 | 容量低下・事故増加 | 液量・品質の確認 |

バッテリーの爆発や発火を招く条件には、以下の要素が挙げられます。

・過充電や過放電の繰り返し

・端子の緩みや腐食

・極端な温度変化や直射日光の長時間暴露

・バッテリー液の不足や劣化

これらの状態が重なると、内部圧力が異常に高まり発火や爆発のリスクが急増します。

まずは定期的にバッテリー液の量や端子の状態を確認し、異常があれば速やかに整備を行うことが重要です。安全のため、自己流のメンテナンスは避け、専門業者の点検を受けることを推奨します。

車のバッテリー爆発や発火を防ぐ寒さ対策

車のバッテリー寒さ対策早見表

| 対策項目 | 目的 | 具体的な内容 |

| 電装品の使用制限 | 始動時の負担軽減 | エンジン始動前はヘッドライト・エアコン等の使用を控える |

| バッテリー点検 | 早期トラブルの発見 | 電圧・液量・端子の状態を定期的にチェック |

| 長期未使用時の端子外し | 自己放電や劣化の抑制 | 長期間乗らないならバッテリー端子を外して保管 |

冬季の車のバッテリー管理でお悩みの方に向けて、寒さ対策の早見表を紹介します。バッテリーは気温低下により性能が大きく左右されやすく、特に冬場はトラブルの発生率が高まります。以下の特徴があります。

・エンジン始動前にヘッドライトや電装品の使用を控える

・定期的なバッテリー点検の実施

・長期間乗らない場合はバッテリー端子を外す

これらの対策を実践することで、バッテリー上昇温によるトラブルの予防が期待できます。

注意が必要なのは、寒さ対策を怠るとバッテリーの爆発や発火のリスクが高まる点です。特に、バッテリー液の凍結や過充電による温度上昇が原因となるケースが多いです。安全な管理を心がけることで、冬季の安心したカーライフにつながります。

バッテリーの爆発や発火を防ぐ管理術

| 管理術 | 目的 | 具体的なポイント |

| 端子の清掃 | 発熱・腐食防止 | 定期的に端子の汚れ・腐食を除去 |

| 充電状態の確認 | 過充電・過放電の防止 | 電圧・インジケーターで状態チェック |

| バッテリー液量管理 | 内部反応の正常化 | 液量不足や過充電を避ける・定期補充 |

| 異常時の交換 | 事故予防 | 発熱や膨張時はすぐに交換 |

バッテリー上昇温が原因で発生する爆発や発火は、多くのドライバーが気になる重大なリスクです。防止のためには、以下の管理術が効果的です。

・定期的な端子の清掃(腐食や汚れによる発熱を防ぐ)

・充電状態の定期確認

・バッテリー液量の管理(極端な減少や過充電を避ける)

・異常発熱や膨張が見られた場合は速やかな交換

爆発や発火の多くは、管理不足や異常な温度上昇が引き金になります。例えば、バッテリーを無理に温めたり、過充電を行うことで内部にガスが発生し、トラブルが起こることがあります。必ず適切な点検と正しい使用方法を守りましょう。万が一異変を感じた場合、素早く専門家に相談することが安全対策の第一歩です。

冬バッテリー上がり防止の実践例

| 防止策 | 効果 | 実施方法 |

| 定期的な運転 | バッテリー充電維持 | 週に一度は短時間でも車を走らせる |

| 駐車場所の工夫 | 低温影響の軽減 | 暖かい場所や屋内駐車を選ぶ |

| 保温カバー使用 | 温度低下防止 | バッテリー専用の保温カバーで保護 |

冬のバッテリー上がりを防ぐための具体的な実践例を紹介します。多くのユーザーが「エンジンを定期的にかける」「アイドリング状態で電装品を使わない」といった方法でバッテリートラブルを回避しています。主なポイントは以下の通りです。

・週に一度は短時間でも車を走らせる

・駐車時は暖かい場所や屋内を選ぶ

・バッテリー保温カバーの利用

これらの実践例を継続することで、冬季のバッテリー上昇温による性能低下や上がりのリスクを大幅に減らせます。しかし、無理な長時間アイドリングや自己流の温め方は逆効果となり、爆発や発火の危険性があるため注意が必要です。安全を重視した対策を心がけましょう。

バッテリー温める際の注意点と安全策

| 注意点 | リスク | 推奨対応 |

| 直接加熱の回避 | 爆発・発火 | ドライヤーや熱湯などの直接加熱は禁止 |

| 専用グッズの利用 | 温度管理の徹底 | 推奨品や保温カバーを活用 |

| 状態確認 | 異常発生時の二次災害 | 温める前に必ずバッテリー状態を確認 |

寒さでバッテリーが弱った際、「温めると良いのでは?」と考える方が多いですが、正しい方法を守らないと逆に危険です。バッテリーを温める際の注意点は以下の通りです。

・直接ドライヤーや熱湯をかけるのは避ける

・推奨される専用ヒーターや保温グッズを使用する

・温める前にバッテリーの状態を必ず確認する

不適切な温め方をすると、内部温度が急上昇し爆発や発火のリスクが高まります。まずはエンジン始動前にバッテリーの異常をチェックし、異変があれば無理に作業をせず専門業者に相談しましょう。安全策を徹底することで、冬季のトラブルを未然に防ぐことができます。

バッテリー温度と上がる原因を徹底解説

バッテリー温度上昇の主な原因比較表

| 要因 | 具体的現象 | リスク・影響 |

| 急激な気温変化 | 外気温の急低下や暖房の使用 | 内部結露や劣化促進 |

| 過充電・過放電 | 充電状態をこまめに管理しない | 温度上昇・バッテリー寿命短縮 |

| 内部抵抗の増加 | 劣化や不適切な保管 | 異常発熱や性能低下 |

| 電装品の長時間使用 | カーオーディオやライト多用時 | 過放電・エンジン始動困難 |

バッテリーの温度上昇によるトラブルに悩む方は少なくありません。特に冬季はバッテリーのパフォーマンスが低下しやすく、上昇温が引き金となる事故や故障も報告されています。主な原因を整理すると、以下の特徴が挙げられます。

・急激な気温変化(外気温の低下や暖房の使用など)

・過充電や過放電(充電状態をこまめに管理しない場合)

・内部抵抗の増加(バッテリー劣化や不適切な保管による)

・電装品の長時間使用(車内機器やライトの多用)

これらの要因が重なると、バッテリーの温度が上昇し爆発や発火リスクが高まります。トラブルを未然に防ぐためには、日常点検や使用環境への配慮が不可欠です。

車バッテリー気温影響の仕組み解説

「なぜ冬になるとバッテリーが上がりやすいのか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。車のバッテリーは化学反応を利用して電気を供給していますが、気温が下がるとこの反応速度が鈍くなります。これにより、始動時の電力供給が不十分となりトラブルが発生しやすくなるのです。

一方、気温が高すぎる場合も注意が必要です。内部温度が過度に上がることで、バッテリー液の蒸発や内部短絡(ショート)を引き起こすリスクが高まります。気温の変動に敏感なバッテリーは、適切な温度管理を怠ると性能低下や事故につながるため、季節ごとの対策が不可欠です。

バッテリーの爆発や発火を招く温度要因

| 温度要因 | 発生メカニズム | 主なリスク |

| 過充電 | 内部ガス発生の増加 | 爆発・発火危険性上昇 |

| ターミナルの緩みや腐食 | ショートや電流漏れ誘発 | 発火・機器損傷 |

| 急激な温度変化 | ケース破損・内部結露発生 | 絶縁低下・故障リスク増加 |

バッテリーの爆発や発火は、主に温度上昇が直接の引き金となるケースが多いです。特に冬場は、バッテリー内部の結露や液体の凍結を防ごうと過度な充電を行いがちですが、これは逆効果となり爆発リスクを高めます。

・過充電による内部ガス発生の増加

・ターミナルの緩みや腐食によるショート

・急激な温度変化によるケースの破損

これらを回避するためには、まずバッテリーの状態や電圧を定期的にチェックし、必要以上の充電や放電を避けることが重要です。特に寒冷地では、車を長期間使用しない場合でも定期的なエンジン始動が推奨されます。

夏と冬で異なるバッテリーの上がり方

| 季節 | 主な原因 | 主な現象 | 対策例 |

| 夏 | 気温上昇・液体蒸発 | 過熱・液量低下・内部損傷 | 液量点検・高温下の長時間放置回避 |

| 冬 | 電解液の粘度上昇・化学反応低下 | 電力供給不足・始動困難 | 充電状態確認・電装品節約 |

「バッテリー上がりは夏と冬、どちらが起こりやすいの?」といった疑問は多く寄せられます。実際には、夏はバッテリー液の蒸発や熱暴走による内部損傷、冬は電解液の粘度上昇や化学反応の低下が主な原因です。

具体的には、

・夏=過熱による劣化・液量低下

・冬=電力供給不足・始動困難

このように、季節ごとに異なるリスクが存在します。特に冬季は、事前にバッテリーの充電状態を確認し、不要な電装品の使用を控えるなどの対策が有効です。ユーザーからは「冬場のエンジン始動が格段に安定した」といった体験談も多く、日々のメンテナンスの重要性が再認識されています。

寒さが招くバッテリーのトラブル予防法

冬バッテリー上がり予防ポイント表

| 予防項目 | 具体的な対策内容 | 効果・ポイント | 注意点 |

| 電装品のオフ | エンジン始動前にライト・エアコンを必ずオフ | バッテリー消費の抑制 | 忘れずに毎回確認 |

| 端子の点検 | 端子の汚れや緩みを定期的にチェック | 電流のロス防止・発火リスク減 | 工具でしっかり締める |

| 短距離運転の回避 | 適度な長距離運転を取り入れる | 十分な充電ができる | 週1回以上の運転推奨 |

| 保温対策 | 必要に応じてバッテリー保温カバー使用 | 低温による性能低下を防止 | 通気性の確保も重要 |

冬場のバッテリー上昇温対策には、いくつかの重要なポイントがあります。以下の特徴が主に当てはまります。

・エンジン始動前にライトやエアコンをオフにする

・定期的にバッテリー端子の汚れや緩みをチェック

・短距離運転を続けず、適度に長距離運転を取り入れる

・必要に応じてバッテリー保温カバーを活用する

これらを実践することで、バッテリーの爆発や発火などのトラブル防止に繋がります。特に寒冷地や夜間の駐車時には注意が必要です。

トラブルを防ぐためには、まず上記の項目を日常的に確認することから始めましょう。バッテリーの状態が不安な場合は、専門店で点検を依頼するのも有効です。失敗例として、端子の緩みを放置した結果、エンジンがかからなくなったケースなどが報告されています。逆に、予防策を徹底したことで、冬場でも安定した始動が実現したとの声も多くあります。

バッテリーの爆発や発火防止の習慣

| 防止習慣 | 具体的方法 | リスク軽減理由 |

| 過充電の回避 | 指定充電器を使い過充電を防ぐ | 内部発熱・ガス発生による爆発を防ぐ |

| 極性の確認 | ケーブル接続時+−を正確に確認 | 逆接続によるショート・発火を防止 |

| 端子周辺の清掃 | 水分・異物を除去し乾燥状態を保つ | スパークや腐食によるトラブル回避 |

バッテリーの爆発や発火は、日常の管理と使い方次第で大きくリスクを下げられます。注意が必要なのは、過充電や端子のショート(短絡:電気が本来の経路以外に流れる現象)です。

・充電時は指定の充電器を利用し、過充電を避ける

・ケーブル接続時は極性(+・−)を正しく確認する

・端子周辺の水分や異物を除去し、ショートを防止

これにより、バッテリーの爆発や発火リスクを最小限に抑えられます。

日々の習慣として、エンジン停止後に電装品を切る、定期的な端子チェックを行うことが重要です。特に冬季はバッテリーの内部抵抗が増し、過度な負荷がかかりやすいため、慎重な扱いが求められます。失敗例として、極性を逆に接続して発火したケースもあるため、必ず確認を怠らないようにしましょう。

寒さによるバッテリーすぐ上がる原因とは

| 原因項目 | 発生理由 | 冬特有の影響 |

| 低温による性能低下 | 化学反応の鈍化で電力供給が弱まる | エンジン始動時の苦労増加 |

| 短距離運転の反復 | 充電が追いつかずバッテリー消耗 | 十分な補充電がされない |

| 長期間の未使用 | 自己放電が進みバッテリー容量低下 | 放置で始動不能となるリスク |

寒さが厳しい冬場、「バッテリーがすぐ上がる」と感じたことはありませんか?主な原因は、低温下でバッテリーの化学反応が鈍くなり、十分な電力供給ができなくなるためです。また、エンジン始動時の負荷が増えることも一因です。

・気温低下でバッテリーの性能低下

・短距離運転の繰り返しによる充電不足

・長期間車を動かさないことで自己放電が進行

これらの要因が重なることで、冬場のバッテリー上がりが発生しやすくなります。

対策としては、定期的なエンジン始動や充電、バッテリーの点検が有効です。多くの利用者から「冬になるとバッテリーの調子が悪くなる」との声が寄せられていますが、冬季特有の現象であるため、特に注意が必要です。

車のバッテリー長持ちさせる秘訣

| ケア方法 | 実践内容 | 得られる効果 |

| 定期点検 | 液量・比重・端子状態を定期確認 | 寿命延長・トラブル予防 |

| 補充電/バッテリー外し | 長期間乗らない場合の対応 | 自己放電・劣化の抑制 |

| 電装品の適切使用 | 使用制限で無駄な消費を防ぐ | バッテリー負荷の軽減 |

車のバッテリーを長持ちさせるためには、日常的なケアが不可欠です。まず、定期的な点検と適切な充電サイクルを守ることが重要です。

・定期的にバッテリー液量や比重を確認

・長期間乗らない場合はバッテリーを外すか補充電を実施

・過度な電装品使用を控える

これにより、バッテリーの寿命を延ばし、トラブルを未然に防げます。

また、バッテリーの端子部分の清掃や防錆処理も効果的です。成功例として、「定期点検を徹底したことで、冬場でもバッテリー上がりを経験しなかった」というユーザーの声があります。反対に、ケアを怠った場合は突然のバッテリー上がりや始動不能といったトラブルに繋がりますので注意が必要です。

気温変化によるバッテリー管理の秘訣

気温別バッテリー管理チェックリスト

| 気温帯 | 主なチェックポイント | リスク |

| 0℃以下 | 端子の緩みや腐食の点検・エンジン始動時の異音確認 | バッテリー性能低下・始動困難・爆発リスク増 |

| 0~10℃ | バッテリー液の減少や凍結防止・定期的な充電チェック | 蓄電量減少・始動不良・液体凍結による損傷 |

| 10℃以上 | 過充電やケース膨張の確認・高温時の管理強化 | バッテリー膨張・発火・爆発リスク増加 |

バッテリーの上昇温管理において、気温ごとのチェックポイントを知ることは不可欠です。特に冬場は気温の低下による性能低下や、急激な温度変化で内部に負荷がかかり、バッテリーの爆発や発火のリスクが高まります。多くの方が「寒いとバッテリーが上がるのはなぜ?」と疑問を抱えますが、その理由は化学反応が低温で鈍るためです。まずは気温別に管理ポイントを押さえましょう。

以下の特徴が挙げられます。

・0℃以下:始動前に端子の緩みや腐食を点検し、エンジン始動時に異音や遅れがないか確認

・0~10℃:バッテリー液の減少や凍結に注意し、定期的な充電チェックを実施

・10℃以上:急激な気温上昇時は過充電やバッテリーケースの膨張に注意

これらの管理を怠ると、バッテリーの爆発や発火のリスクが高まるため、日常的な点検と温度管理が重要です。

バッテリーの爆発や発火を防ぐ日常ケア

| ケア項目 | 主な内容 | 防止できるリスク | 失敗例 |

| 端子・ケーブル管理 | 緩みや腐食の清掃・点検 | スパーク・発火・爆発 | 緩み放置による事故 |

| バッテリー液管理 | 量や比重の確認と補充 | 液体不足による破損・発火 | 液減少の放置 |

| 異常検知 | 異臭・異常発熱時に使用中止 | 大事故・二次災害 | 発熱や臭いを無視 |

| 充電器利用管理 | 適正な電圧・充電時間の厳守 | 過充電による膨張・発火防止 | 過充電の放置 |

バッテリーの爆発や発火を防ぐためには、日常的なケアが欠かせません。特に冬季はバッテリー液の凍結や内部抵抗の上昇によるトラブルが増加します。多くのユーザーが「バッテリー上がりを温めると良いですか?」と迷いますが、無理な加熱は逆に危険を招くため注意が必要です。安全なケア方法を押さえ、リスクを減らしましょう。

主なポイントは以下の通りです。

・端子やケーブルの緩み・腐食を定期的に清掃・点検

・バッテリー液の量や比重を確認し、減少時は補充

・異常な臭いや発熱があれば使用を中止し、専門業者に相談

・充電器使用時は適切な電圧と時間を守る

これらを継続することで、バッテリーの爆発や発火リスクを大幅に低減できます。失敗例として、端子の緩みを放置するとスパークが発生し、事故につながるケースもあるため、日常ケアを徹底しましょう。

車バッテリー充電時の気温注意点

| 手順・ポイント | 注意点 | 想定されるリスク |

| 気温確認と作業環境 | 0℃以下では屋内や風の当たらない場所を利用 | 凍結・充電効率低下 |

| 充電時間と電流管理 | バッテリー温度上昇を抑え適切な設定を守る | 過充電・発火リスク |

| 充電中の監視 | 発熱・臭い・異常の都度チェック | 見逃しによる事故 |

| 充電後の端子管理 | 端子部をしっかり締め直す | 緩みによるスパーク・トラブル |

車のバッテリー充電時には、気温の影響を十分理解することが重要です。冬は「車バッテリー 気温 影響」の検索も多く、適切な管理方法を知りたい方が増えています。気温が低いと充電効率が下がり、逆に高温時は過充電によるバッテリーの膨張や発火リスクが高まります。安全な充電のためには以下の点に注意しましょう。

1. 充電前に気温を確認し、0℃以下の場合は屋内や風の当たらない場所で作業

2. バッテリーの温度が上昇しすぎないよう、充電時間と電流値を守る

3. 充電中は異常な発熱や臭いがないかこまめにチェック

4. 充電後は端子部をしっかり締め直す

これらの手順を守ることで、バッテリーの爆発や発火を未然に防げます。特に冬季は充電時に結露や凍結にも注意が必要ですので、慎重な作業を心がけてください。

季節ごとのバッテリー上昇温対策法

| 季節 | 主な対策 | 防げるトラブル |

| 冬季 | エンジン始動前のライト・エアコン控え負荷軽減 | バッテリー上がり・発火 |

| 夏季 | 直射日光を避け断熱材やカバーを利用 | 過熱・膨張・爆発 |

| 梅雨時 | 端子部の絶縁と清掃の徹底 | 湿気による故障や漏電 |

| 通年 | 定期点検・補水・異常時専門業者依頼 | 全般的なトラブル全般 |

季節ごとにバッテリーの上昇温対策を変えることは、トラブル予防に効果的です。冬は「車のバッテリー 寒さ 対策」や「冬 バッテリー上がり 防止」が多く検索されるように、低温による性能低下や上昇温による事故が懸念されます。以下の対策法を取り入れ、安心して車を利用しましょう。

・冬季:エンジン始動前にライトやエアコンの使用を控え、負荷を軽減

・夏季:直射日光を避け、バッテリーカバーや断熱材で過熱を防止

・梅雨時:湿気対策として端子部の絶縁や清掃を徹底

・通年:定期的な点検と補水、異常時は専門業者の点検を依頼

これらの対策により、バッテリーの爆発や発火リスクを効果的に抑えることができます。実際に「対策を徹底したことで冬場のバッテリー上がりが減った」との声も多く、日常の意識が事故防止につながります。