リチウムイオンバッテリーは、日常の電子機器やモバイルガジェットに欠かせませんが、「硬化耐性」や「劣化」が気になることはありませんか?目に見えない内部変化による容量低下や寿命の短縮は、多くのユーザーの悩みの種です。本記事では、リチウムイオンバッテリーの硬化耐性や劣化のメカニズムを解説し、日頃実践できる効果的な対策や管理のコツを専門的視点から紹介します。管理方法を見直すことで、バッテリーの寿命を最大限に引き延ばし、安心・安全に長く利用できるノウハウが得られるはずです。

硬化耐性が左右するバッテリー寿命の理解

硬化耐性とリチウムイオンバッテリー寿命比較表

| 項目 | 一般的なバッテリー | 硬化耐性強化型バッテリー | 高温対応バッテリー |

|---|---|---|---|

| サイクル寿命 | 約500回〜1,000回 | 1,000回以上 | 800回〜1,200回 |

| 容量保持率(500回後) | 70〜80% | 85〜90% | 80〜88% |

| 内部抵抗変化 | 使用により増加 | 増加が緩やか | 高温下でも安定 |

| 主な用途 | 一般家電・スマートフォン | 産業機器・医療機器 | 車載・屋外用途 |

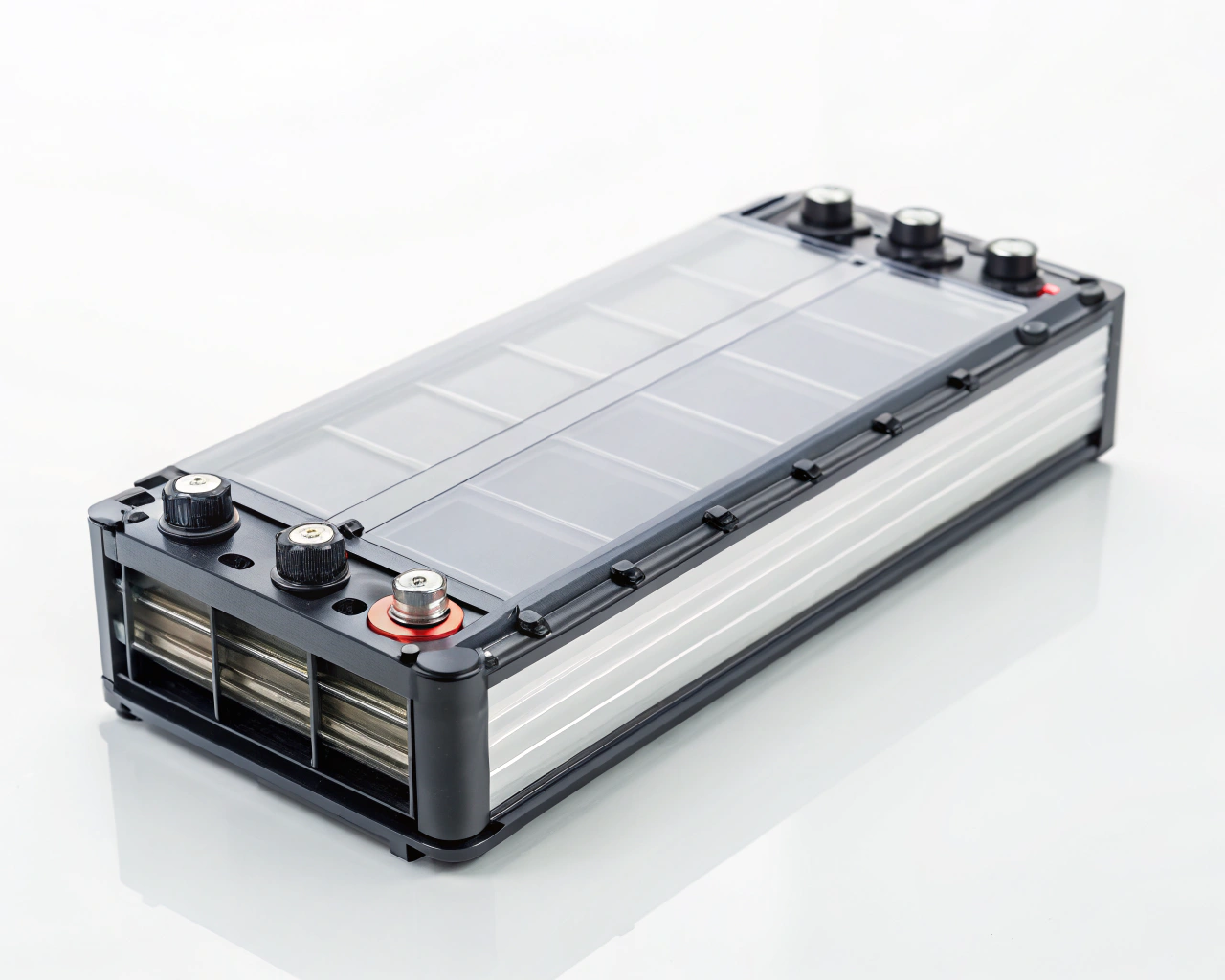

リチウムイオンバッテリーの「硬化耐性」とは、繰り返し充放電による内部構造の劣化(特に電極の硬化現象)にどれだけ耐えられるかを示す指標です。バッテリーの硬化が進行すると、内部抵抗が増加し、容量低下や急速な寿命短縮が発生します。

例えば、一般的なリチウムイオンバッテリーは約500回から1,000回の充放電サイクルで寿命とされていますが、硬化耐性の高いバッテリーでは1,000回以上の耐久性を実現する製品もあります。寿命比較表では、硬化耐性の違いによるサイクル寿命や容量保持率の差が明確に表れます。

このような比較は、モバイルバッテリーの使用頻度や用途に応じた選択基準として役立ちます。バッテリー劣化診断や内部抵抗の測定も有効な判断材料です。

バッテリー劣化の主な要因と対策の考察

リチウムイオンバッテリーの劣化原因には、主に高温環境、過充電・過放電、充放電回数の増加が挙げられます。高温下では化学反応が促進され、内部構造が損傷しやすくなり、過充電や深い放電も電極劣化の一因です。

対策としては、充電時や保管時に適切な温度管理を行い、満充電・完全放電を避けることが重要です。例えば、80%程度の充電を維持し、極端な温度環境での放置を防ぐことで、劣化速度を抑えられます。

また、バッテリー診断機やアプリを活用して、内部抵抗や電圧の変動を定期的にチェックする習慣も効果的です。これにより、早期に異常を発見し、適切な対応が可能となります。

リチウムイオンバッテリー対策が寿命に与える影響

日常的なリチウムイオンバッテリー対策の有無は、寿命に大きく影響します。温度管理や充電方法の工夫、定期的な劣化診断の実施により、実際のサイクル寿命が大幅に延長されるケースが多く報告されています。

例えば、あるユーザーはバッテリーを高温多湿の場所から避け、充電も80%程度で管理したところ、通常よりも長期間にわたり容量維持ができたという体験談があります。逆に、放置や過充電を繰り返すと、1年以内に容量が半減する事例も存在します。

こうした事例からも、日々の対策がリチウムイオンバッテリーの寿命延長に直結することが理解できます。特にモバイルバッテリー利用者は、劣化回復策や電池劣化診断の活用が推奨されます。

弱点を知ることで見えるバッテリー管理のコツ

リチウムイオンバッテリーの主な弱点は高温・低温への弱さ、過充電・過放電への脆弱性、そして長期保存時の自己放電です。これらを理解することで、実践的な管理方法が見えてきます。

管理のコツとして、直射日光や車内など高温になる場所での使用・保管は避ける、定期的にバッテリー残量を確認し0%や100%の状態を長時間維持しないことが挙げられます。また、長期保存の場合は50%程度の残量で冷暗所に保管するのが理想的です。

初心者には基本的な温度管理と充電習慣の見直しを、経験者にはバッテリー劣化曲線や内部抵抗測定による状態把握をお勧めします。こうした工夫が、バッテリーの寿命最大化につながります。

リチウムイオン電池劣化原因を見抜く手法

劣化原因ごとの対策早見表と診断法

| 劣化原因 | 主な対策 | 診断ポイント |

|---|---|---|

| 過充電・過放電 | 充電器の自動停止機能活用・定期的な充電 | 端末の持ち時間の短縮、バッテリー残量の急減 |

| 温度変化 | 高温・低温を避け、室温(20〜25度)で保管 | バッテリーの発熱、充電時の異常温度 |

| 長期保存 | 適度な残量(50%程度)で保管・長期未使用時は点検 | 充電速度の低下・電圧低下の早期発生 |

| 充放電サイクル | 短時間のこまめな充放電を控え、できるだけサイクルを減らす | 充電回数増加による性能低下・内部抵抗の上昇 |

リチウムイオンバッテリーの劣化原因には、過充電・過放電、温度変化、長期保存、充放電サイクルの繰り返しなどが挙げられます。それぞれの原因に応じた対策を理解し、日常的に意識することでバッテリーの寿命を延ばすことが可能です。

例えば、過充電を防ぐには充電器の自動停止機能を活用し、過放電を避けるには定期的な充電が有効です。また、高温や低温環境での使用は避け、20〜25度程度の室温での保管を心がけましょう。

診断方法としては、バッテリーの持ち時間や充電速度の低下、発熱の有無、端末の電圧表示などを定期的にチェックします。異常を感じたら専門機器による診断や、メーカーが推奨する方法で状態を確認することが重要です。

内部抵抗や電圧変化から読み解く劣化

| 判定指標 | 特徴 | 注意ポイント |

|---|---|---|

| 内部抵抗の増加 | 発熱増加・効率悪化 | 専用機器で測定、発熱を感じたら要注意 |

| 電圧変化 | 電圧の低下、不安定な挙動、早期電圧低下 | 電圧を日常的にチェックし、異常な数値は交換検討 |

| 充電完了時間の変化 | 通常より急速または遅い充電速度 | 使用パターンや温度も考慮して診断 |

リチウムイオンバッテリーの劣化を判断する上で、内部抵抗と電圧の変化は極めて重要な指標です。内部抵抗が増加すると、同じ電流での発熱が大きくなり、バッテリーの効率が悪化します。

また、電圧の低下や不安定な挙動は、セル内部の化学反応が進行しているサインです。日常的に端末のバッテリー電圧を確認し、通常より早く電圧低下が見られる場合は、劣化が進んでいる可能性があります。

内部抵抗値の測定は専用の診断機器が必要ですが、一般ユーザーでも充電後にすぐ電圧が下がる現象や、充電完了時間の変化などから劣化を推測できます。こうした変化に気づいた際には、早めの対策や交換を検討しましょう。

リチウムイオンバッテリー劣化診断のポイント

| 診断項目 | 具体的な症状 | 推奨アクション |

|---|---|---|

| 使用時間の短縮 | 充電後の持ちが明らかに短い | バッテリー交換を検討 |

| 急激な残量減少 | 残量表示が急に低下する | 専用診断機器やサポートセンター利用 |

| 端末の発熱 | 通常より高温傾向になる | すぐに使用中止し、診断実施 |

| メンテナンス記録 | 充電回数や保管環境の記録が不十分 | 記録の徹底と傾向把握を開始 |

バッテリーの劣化診断で最も重視すべきは、使用状況や充電回数、保管環境の記録です。定期的なメンテナンス記録をつけることで、劣化の兆候を早期に発見できます。

具体的な診断ポイントとしては、充電後の使用可能時間が短くなった、バッテリー残量が急激に減少する、端末が熱を持ちやすいといった症状が挙げられます。これらは内部の化学変化やセルの損耗によるものです。

加えて、専用の診断機器を活用すれば、内部抵抗や電圧曲線の変化を数値で把握でき、より正確な判断が可能です。一般ユーザーでも、異常を感じたら専門店やメーカーのサポートを利用するのがおすすめです。

劣化回復を目指すための実践的アプローチ

| アプローチ | 内容 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 充放電範囲の最適化 | 20〜80%の範囲で運用 | サイクル寿命向上 |

| 長期保存方法 | 残量50%程度・涼しい場所 | 自然劣化の抑制 |

| 温度管理 | 充放電・使用時に発熱注意 | トラブルの未然防止 |

| 診断機器やアプリの活用 | バッテリー管理アプリ・専用機器利用 | 適切な管理と早期異常発見 |

リチウムイオンバッテリーの劣化は基本的に不可逆ですが、正しい管理や使用法によって性能低下を最小限に抑えることは可能です。まず、満充電や完全放電を避け、20〜80%の範囲で充電・放電を繰り返すことが推奨されます。

また、長期間使用しない場合は、適度な残量(約50%)で涼しい場所に保管することが劣化防止に有効です。充電時や使用時の温度管理にも注意し、発熱を感じたら速やかに使用を中止しましょう。

ユーザーの声として、「定期的に充電管理アプリで状態を確認し、バッテリー寿命を延ばせた」という事例もあります。初心者はまず基本的な充放電ルールから始め、上級者は診断機器の活用や環境管理を徹底することで、バッテリーのパフォーマンスを長く維持できます。

長寿命化を叶える充電管理と対策の知恵

充電管理方法別の効果比較と対策一覧

リチウムイオンバッテリーの劣化や硬化耐性を高めるには、どのような充電管理方法を選択するかが大きなポイントです。各管理方法には長所と短所があり、具体的な対策を知ることで、バッテリー寿命の最大化につなげることができます。ここでは代表的な充電管理方法の効果を比較し、実践しやすい対策を一覧でまとめます。

まず、フル充電・フル放電を繰り返す方法は、バッテリーの容量を最大限に活用できますが、内部抵抗の増加や劣化の進行を早めるリスクがあります。一方、80%程度の充電で止める方法は劣化を抑えやすく、特にモバイルバッテリーの寿命延長に効果的です。さらに、定期的な残容量チェックや電圧管理も重要な対策として挙げられます。

- 80%充電運用:劣化抑制に有効

- 深放電の回避:内部抵抗増加を防ぐ

- 適温環境での充電:温度特性の悪化を防止

- 定期的な劣化診断:異常の早期発見

それぞれの対策を組み合わせることで、リチウムイオンバッテリーの硬化耐性を高め、長く安全に使い続けることが可能です。

リチウムイオンバッテリー寿命を延ばす充電の工夫

| 充電レベル管理 | 充電速度 | 温度対策 | 実体験/効果 |

|---|---|---|---|

| フル充電・フル放電を避ける | 急速充電は控えめに | 充電時は20~25度をキープ | 80%上限設定で容量低下を抑制 |

| 20%以下での放置を防ぐ | 標準充電を選ぶ | 高温・低温下の充電を回避 | 長期間の安定利用が可能 |

| 定期的なチェックを行う | 発熱リスクを意識 | 適温での保管・充電 | バッテリー劣化を緩やかにする |

リチウムイオンバッテリーの寿命を延ばすためには、日々の充電方法に意識を向けることが重要です。フル充電やフル放電を避け、適切な充電レベルを維持することが劣化対策の基本となります。特に、バッテリー残量を20%以下や満充電状態で長時間放置しないことが推奨されています。

また、急速充電を頻繁に利用すると発熱しやすく、内部抵抗の増加や温度特性の悪化を招く可能性があります。できるだけ標準的な充電速度で、適温(20~25度前後)を保つことでバッテリーの健康状態を維持しやすくなります。実際にユーザーからは「設定で充電上限を80%にしたら、数年経っても容量低下が緩やかだった」といった声もあります。

このような充電の工夫を続けることで、リチウムイオンバッテリーの硬化や劣化の進行を抑え、長期間安定して利用できる環境を作ることができます。

過充電・過放電を避ける日常の取り組み

バッテリーの劣化原因として最も注意すべきなのが過充電と過放電です。過充電は内部構造の損傷や発熱リスクを高め、過放電は化学反応の不安定化や内部抵抗の増加を招きます。これらを避けるためには、日常的な意識と具体的な対策が欠かせません。

例えば、充電器に長時間つなぎっぱなしにしないことや、バッテリー残量が極端に減る前に充電を開始することは基本的な対応策です。さらに、バッテリー診断機能付きの機器を活用し、電圧や温度を定期的にチェックすることも有効です。こうした取り組みを習慣化することで、バッテリーの寿命を大きく延ばせます。

過充電や過放電を防ぐ日常の積み重ねが、リチウムイオンバッテリーの安全な使用と劣化対策に直結しますので、今一度充電習慣を見直してみましょう。

対策を意識した充電習慣の見直しポイント

リチウムイオンバッテリーの硬化耐性や劣化対策を徹底するには、普段の充電習慣を点検することが不可欠です。特に、充電タイミングや保管方法、温度管理など、普段は見落としがちなポイントを意識して見直すことが大切です。

- 充電開始は残量20~30%を目安に

- 満充電放置は避ける

- 高温・低温下での充電や保管を控える

- 定期的なバッテリー診断を実施する

これらのポイントを意識的に実践することで、バッテリーの劣化カーブを緩やかにし、トラブルのリスクを低減できます。初心者から経験者まで、誰でも取り入れやすい内容なので、今日から意識してみることをおすすめします。

温度特性から読み解く劣化抑制のヒント

温度変化と劣化耐性の関係性まとめ表

リチウムイオンバッテリーの劣化は、温度変化の影響を大きく受けます。温度が高すぎると化学反応が活発化し、内部抵抗の増加や電解液の劣化が進みます。逆に低温では充放電効率が低下し、バッテリー内部で不可逆的な変化が生じやすくなります。

下記のまとめ表では、代表的な温度帯ごとの劣化耐性や注意点を整理しています。温度管理の重要性を理解することで、日常の使用シーンごとに最適な対策が立てやすくなります。

- 0度以下:内部抵抗増加・容量低下が顕著

- 0〜25度:最も劣化が少ない安定温度域

- 25〜40度:徐々に劣化速度が上昇

- 40度以上:化学劣化が急速に進行、寿命短縮リスク大

この表を参考に、日常的な温度管理や保管環境の見直しを行うことがリチウムイオンバッテリーの長寿命化につながります。

高温・低温時のリチウムイオンバッテリー対策

高温・低温環境下でリチウムイオンバッテリーを使用すると、急速な劣化や充放電トラブルの原因となります。そのため、使用時や保管時には温度変化に応じた具体的な対策が不可欠です。

特に高温時は、直射日光や車内放置を避けることが基本です。低温環境では、バッテリーのパフォーマンス低下や電圧降下が起こるため、使用前に室温へ戻すなどの工夫が求められます。

- 高温時:日陰や風通しの良い場所で使用・保管

- 低温時:急激な温度変化を避け、使用前に常温へ戻す

- 極端な温度下での充電は控える

- 長時間の放置時は適温(15〜25度)を維持

これらの対策を日常的に意識することで、バッテリーの硬化耐性を高め、寿命を延ばすことが可能です。

温度特性を活かした劣化抑制のコツ

リチウムイオンバッテリーには使用温度範囲が設けられており、この温度特性を理解して活用することが劣化抑制のカギです。適切な温度管理を行うことで、内部抵抗の増加や容量劣化を遅らせることができます。

例えば、満充電や完全放電を避けることでバッテリー内部のストレスを減らし、劣化曲線を緩やかにすることができます。また、過度な急速充電・急速放電は温度上昇を招くため、控えめに運用することが推奨されます。

- 充電は80%程度で止める・残量20%以下での使用を避ける

- 充電・放電時の温度上昇に注意し、異常時は使用を中止

- メーカー指定の温度範囲を遵守

バッテリー診断機や劣化診断サービスを活用し、定期的に状態を確認することも効果的です。

バッテリー寿命を左右する保管環境の選び方

リチウムイオンバッテリーの寿命を最大化するためには、保管環境の選び方が非常に重要です。高温多湿や極端な低温環境は、内部劣化や容量低下のリスクを高めます。

最適な保管方法としては、15〜25度の安定した室温・乾燥した場所を選ぶことが挙げられます。また、長期間保存する場合は、50%程度の残量で保管することが推奨されています。

- 直射日光や加湿器付近を避ける

- 密閉容器や缶での保存は結露や内部腐食のリスクがあるため注意

- 定期的にバッテリー残量を確認し、過放電を防ぐ

これらの管理を徹底することで、リチウムイオンバッテリーの劣化を抑え、長期にわたり安全かつ効率的に使用できます。

耐性維持のために今日からできる実践法

日常管理で実践できる対策チェックリスト

リチウムイオンバッテリーの硬化耐性を高め、劣化を抑えるためには、日々の管理が重要です。バッテリーの使い方を見直すことで、容量低下や寿命短縮のリスクを大幅に減らすことができます。ここでは、専門的な視点から実践できる対策をチェックリスト形式でまとめます。

- 充電は80%程度までに抑え、満充電・過放電を避ける

- 高温・低温環境下での使用や保管を控える

- 長期間使用しない場合は40~60%の残量で保管する

- 純正または品質の高い充電器・ケーブルを使用する

- 定期的にバッテリー診断を行い、内部抵抗や電圧の変化に注意する

これらのポイントを意識することで、リチウムイオンバッテリーの硬化や劣化を効果的に防ぐことができます。実際、ユーザーからも「充電習慣を見直しただけでバッテリー持ちが改善した」という声が多く寄せられています。

リチウムイオンバッテリーの保存方法の注意点

リチウムイオンバッテリーの保存方法は、バッテリーの寿命や硬化耐性に大きく影響します。不適切な保存は内部抵抗の増加や劣化曲線の悪化を招くため、注意が必要です。特に長期間使わない場合や予備バッテリーを保管する際は、以下の点を守りましょう。

- 直射日光や高温多湿を避け、20度前後の冷暗所に保管する

- 缶や密閉容器に入れる場合は通気性を確保し、結露や腐食を防ぐ

- 完全に充電・放電した状態での長期保存は避ける(40~60%推奨)

- 定期的に残量を確認し、半年ごとに数%充電する

このような保存管理を行うことで、バッテリーの硬化や劣化を最小限に抑えられます。実際に、正しい保存方法を実践したユーザーでは「長期間使わなくても劣化が抑えられた」との事例もあります。

劣化を防ぐための生活習慣見直し術

| 習慣項目 | 推奨される行動 | 効果・理由 |

|---|---|---|

| 充電タイミング | 20~30%で充電開始し、満充電を避ける | 過放電・過充電を防ぎ、寿命を延ばす |

| 充電中の使用 | 充電中はスマートフォン等の操作を控える | 発熱を抑制し劣化リスクを軽減 |

| 充電の仕方 | 短時間の繰り返し充電より安定した電圧で一度に充電 | セルバランスを維持し、バッテリー性能を最適化 |

リチウムイオンバッテリーの劣化を防ぐには、日々の生活習慣の見直しが不可欠です。特に、充電タイミングや使用環境、バッテリーの扱い方が寿命に直結します。ここでは、生活の中で取り入れやすい改善ポイントを紹介します。

まず、バッテリーが熱を持たないように意識しましょう。例えば、充電中にスマートフォンを操作したり、高温になる場所に放置することは避けてください。また、残量が0%になるまで使い切るのではなく、20~30%で充電を開始する習慣をつけると劣化を抑えられます。

さらに、短時間の充電を繰り返すよりも、安定した電圧で一度に充電することが望ましいとされています。実践者からは「夜間の充電を控えたらバッテリー寿命が延びた」との声もあり、生活習慣の改善が効果的であると実感されています。

対策を続けることで得られる長期的メリット

| メリット項目 | 具体的な内容 | ユーザーボイス・具体例 |

|---|---|---|

| コスト削減 | バッテリー交換や買い替え頻度減少 | 「2年以上使っても性能が維持できた」との声 |

| 安心・安定性 | 急なトラブルの低減、日常利用の安心感 | 「予期せぬバッテリー切れがなくなった」 |

| 性能維持 | 充電回数・持ち時間の低下を抑制 | 「充電回数が減り持続時間が伸びた」 |

リチウムイオンバッテリーの硬化耐性や劣化対策を継続することで、長期的なメリットが得られます。まず、バッテリー交換や買い替えの頻度が減り、コスト削減につながる点が大きな魅力です。また、急なバッテリートラブルを防ぐことで、安心して日々のモバイルライフを送ることができます。

さらに、正しい管理を続けることでバッテリーの性能が安定し、充電回数や持ち時間の低下を抑えられます。これは、リチウムイオンバッテリー診断機や劣化診断サービスを活用することで、より確実に効果を実感できるでしょう。

実際に、対策を日常的に取り入れているユーザーからは「2年以上使ってもバッテリー性能がほとんど落ちていない」といった声が寄せられており、長期的な視点での管理の重要性が再認識されています。